RELATO

"Kane"

Um relato de viagem por

Atílio Avancini*

No

relato a seguir, o professor Atílio Avancini, do Departamento

de Jornalismo e Editoração da ECA-USP (Escola

de Comunicações e Artes da Universidade de São

Paulo), descreve as cerimômias do 61º aniversário

da bomba de Hiroshima, evento que acompanhou em sua recente

viagem ao Japão onde, entre outras atividades, ministrou

o 1º Workshop de Fotojornalismo para profissionais da

International Press Japan Co.

Kyoto,

verão 2006

Dom,

dom, dom, dom, dom. O sino de bronze (kane em japonês)

reverbera em solene explosão sonora. Cinco pancadas na

superfície externa do cone invertido precisamente às

8h15 da manhã. Realiza-se o Cerimonial da Paz.

Durante a silenciosa oração, as cigarras se permitem

vaiar ruidosamente em forma de si, si, si.

É dia de domingo em Hiroshima, 6 de agosto, céu

azul e um calor de escalpelar. O Parque Memorial da Paz é

o local onde, há exatos 61 anos, a primeira bomba atômica

do mundo explodiu e aniquilou toda a cidade. E sinalizou a entrada

da raça humana à era nuclear.

|

Assisto,

inicialmente, às decla-rações cronometradas

do Primeiro Ministro, do Secretário das Nações

Unidas, do Prefeito e do Governador de Hiroshima.

Depois veio a Dedicação das Flores:

uma multidão paciente deposita ramalhetes diante

da Chama da Paz às almas dos desaparecidos.

|

Fotos:

Atílio Avancini

Fig.

1 O Primeiro Ministro

Koizumi e o Cenotáfio.

|

Olho

os familiares das vítimas inocentes se curvarem com a

cabeça e unirem suas mãos em forma de prece: trabalhadores,

idosos, crianças.

|

Assim,

semeiam o "Espírito de Hiroshima" - cidade-símbolo

da paz mundial. Não

por acaso, o Código de Ética do Japão

antigo floresceu nos Estudos Clássicos de Hiroshima

(século XVII).

A cidade, ainda hoje, continua exercendo uma tradição

edu-cacional. É elegante, moderna, repleta de prédios

altos e árvores frondosas, rodeada por mar e montanha.

|

Fig. 2 A Dedicação

das Flores.

|

O

delta sinuoso e limpo realça a sua beleza geográfica.

O

Museu Memorial da Paz possui um grande vão livre

e a área expositiva se instala em dois blocos, no primeiro

andar e no térreo. O arquiteto K.

Tange,

vencedor de concurso público em 1949, projetou em linha

o Museu, o Cenotáfio (monumento à memória

das vítimas e a Chama da Paz) e o Domo (edifício

com cobertura hemisférica em ruína, projetado

pelo arquiteto checo J. Letzel em 1915). Por engano, entro no

Museu pela porta da saída.

Passo

a tarde ocupado com maquetes, infográficos, fotografias,

vídeos, desenhos, instalações, artefatos,

objetos pessoais, manuscritos. Muita gente se debruça

atônita diante do visível tal qual espelho de memórias.

Os

passos são curtos, o silêncio é incômodo,

os corpos se contorcem no espaço contemplativo e terapêutico

- as obras transcendem objetivos e forjam novas significações.

Desde

já, presencio dois paradoxos: os textos estão

escritos na língua dos frios e calculistas bombardeadores

e o local confortável, como sala de visitas, distoa das

imagens de atrocidades humanas.

Assisto

em vídeo as declarações do único

fotógrafo a produzir cinco cliques do cenário

da cidade após a explosão da bomba. Ele se preparava

para ir ao jornal onde trabalhava. De repente, o mundo ao seu

redor ficou branco e brilhante, como se tivessem disparado um

flash no seu rosto.

Mas

como reage um fotojornalista local, diante de algo tão

desolador e repulsivo, presenciando a morte de irmãos?

M. Yoshito afirma: "Eu tinha sofrido apenas ferimentos

leves causados por estilhaços de vidro. Após 40

minutos peguei minha câmera fotográfica, vesti

uma roupa que achei no meio de escombros e saí para a

rua. Foi como uma visão do inferno. Vi

um bonde queimando.

Dentro

estavam 15 ou 16 passageiros, mortos uns sobre os outros, com

as roupas arrancadas. Meus cabelos arrepiaram e as pernas tremeram.

Caminhei para tirar uma foto. Não consegui, meu coração

estava partido, não pude tirar fotos de corpos mortos.

Havia outros fotógrafos, mas nenhum deles conseguiu fotografar."

|

No

centro da sala, repousa uma chaminé fissurada de

concreto e ferro - um dos poucos objetos que sobrou no

raio de dois quilômetros do hipocentro da bomba.

O

texto de parede informa: depois de meia hora da detonação,

a cidade inteira numa gigante conflagração

consumiu tudo o que era combustível.

|

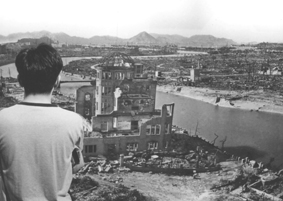

Fig. 3 Imagem da destruição.

|

A

bomba explodiu numa altitude aproximada de 580 metros. Emitiu

três formas de energia: raios quentes, ventos fortes e

radiação. No raio de cinco quilômetros do

hipocentro, o calor atingiu temperaturas de 3 mil a 4 mil graus

Celsius; a rajada de vento soprou a 440 metros por segundo,

criando uma energia física agente de 19 toneladas por

metro quadrado; a radiação residual promovida

pela fissão de 50 quilos de urânio penetrou nas

células humanas.

A

gigante nuvem cinza em forma de cogumelo - imagem culturalmente

estabelecida - carregou muita poeira e com o vapor d'água

do ar gerou uma chuva negra intensa.

O

exato número de baixas ainda permanece desconhecido e

muitas das vítimas nunca foram identificadas. Todavia,

em 1976, a cidade de Hiroshima enviou às Nações

Unidas um documento - A Eliminação de Armas

Nucleares e a Redução de todas as Forças

Armadas e todos os Armamentos -, que estimava em cerca de

140 mil pessoas mortas até o final de 1945.

Há

milhares de ítens na coleção do Museu,

que incluem pertences das vítimas e objetos materiais.

Tais peças falam sem palavras: parece não haver

distância entre o espectador e o referente. Impressiona

os relógios de A. Kawagoe e de K. Nikawa: seus ponteiros

estão encravados nas marcas do VIII e do III. Assusta

o triciclo desfigurado e contorcido do menino S. Tetsutani;

a marmita transformada em bronze, com alimentos petrificados,

do estudante S. Orimen.

Tudo

desliza e ainda derrete nas duas garrafas esverdeadas de vidro,

nas estátuas religiosas de metal, nas tigelas de cerâmicas

azuladas ou nos aglomerados de moedas. Os retratos fotográficos

de algumas vítimas, sem qualquer talento artístico,

são testemunhos impactantes dos efeitos causados pela

radiação: rostos, dentes, costas, cabelos, dedos,

unhas, pés, peles. Acredito numa realidade que posso

conhecer a partir das fotos, mas apenas processada subjetivamente.

O

Museu promove perguntas com respostas. Por que os Estados Unidos

desenvolveram a bomba? Por que decidiram lançar a bomba

no Japão? Por que a bomba foi lançada em Hiroshima?

Mas emerge nas entrelinhas uma pergunta sem resposta. Por que

conquistar a paz mundial é tão difícil

e complexo?

Talvez,

por isso, haja pouca discussão sobre as ocupações

japonesas (parte da Ásia, início do século

XX); o ataque a Pearl Harbour (Havaí, 1941); a rendição

do Imperador Hiroito ouvida no rádio (Tokyo, 14 de agosto

de 1945); a ocupação americana no pós-guerra;

a Constituição do Japão de 1946 (o direito

de voto, o Imperador como símbolo do Estado). A

monarquia japonesa é a mais antiga do mundo. E com a

democracia, o Imperador perdeu os poderes relacionados ao governo

e deixou de ser um líder celestial.

Saio

árido. Tomo um banho japonês no Ryokan (pousada

típica).

|

Bebo

ligeiramente um café com gelo picado.

Em

direção à Hiroshima-Eki (Estação

Ferroviária), ascendo do chão e remonto

ao bonde com ar refrigerado - é como uma brisa

refrescante da Mãe Natureza. Com o balancim, muitos

passageiros sentados sobre o veludo verde se entregam

ao sono.

|

Fig. 4 Pedestres em Hiroshima.

|

Aproximando-se

do fim-de-linha, o condutor se serve do pequeno sino dourado

a bimbalhar: tin, tin, tin.

O

pequeno marcador de tempo - como "bomba-relógio"

- inunda tudo ao redor. Interruptor de sonhos, o agudo orientador

sonoro agride as profundezas desses seres de cultura milenar.

Atordoados, já estão prontos para a próxima.

O

grande foco contemporâneo parece ser a busca material

- não por acaso, o som kane, além de sino,

também significa metal ou dinheiro. O tempo cronometrado

pouco relaxa, pouco folga, pouco afrouxa: o olho, como máquina,

está quase sempre desperto.

Mas

e os anjos dos tempos de paz, onde estariam?

*Atílio

Avancini é professor da ECA/USP.

Voltar

|