A

crônica no jornal impresso brasileiro

Por Érica Michelline Cavalcante Neiva*

Resumo

Este

ensaio discorre, inicialmente, sobre a etimologia da crônica,

ligada à concepção de tempo. O sentido

cronológico é considerado essencial para esta

narrativa enquanto relato histórico. Sentido tal, que

podemos constatar na Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada

o marco inicial da crônica no Brasil, de acordo com alguns

estudiosos da história e da literatura. A importância

deste estudo, entretanto, dá-se a partir do século

XIX, quando a narrativa cronística passou a habitar as

páginas dos jornais impressos, ampliando seu sentido

temporal para constituir-se num gênero narrativo possuidor

de uma autonomia estético-estilística, principalmente,

com o escritor-jornalista, Machado de Assis. Já no século

XX, a imprensa viveu um período de intensa modernização.

A crônica, por sua vez, firmou-se ainda mais como um texto

com enormes possibilidades significativas, temáticas

e lingüísticas.

Palavras-chave

Etimologia

da Crônica / Jornais Impressos / Autonomia Estético-Estilística

/ Possibilidades Significativas

Abstract

This

assay discourses, initially, on the etymology of the chronicle,

on to the conception of time. The chronological direction is

considered essential for this narrative while historical story.

Felt such, that we can evidence in the Letter of Pero Vaz de

Caminha, considered the initial landmark of the chronicle in

Brazil, in accordance with some scholars of history and literature.

The importance of this study, however, is given from century

XIX, when the chronicled narrative started to inhabit the pages

of periodicals printed matters, extending its secular direction

to consist in a possessing narrative sort of an aesthetic- stylistic

autonomy, mainly, with the writer-journalist, Machado de Assis.

No longer century XX, the press lived a period of intense modernization.

The chronicle, in turn, was firmed still more as a text with

enormous significant, thematic and linguistic possibilities.

Words-key

Etymology

of the Chronicle / Periodicals Printed Matters / Aesthetic-Stylistic

Autonomy / Significant Possibilities.

Impressões

pessoais sobre o mundo. Quantos de nós divagamos sobre

as pequenas coisas do dia-a-dia? Muitas das quais não

aparecem estampadas nas manchetes dos jornais, revistas ou programas

televisuais. São estes pequenos acontecimentos tão

particulares - detalhes da nossa infância; reflexões

filosóficas ou metafísicas sobre a vida, sobre

os acontecimentos noticiados ou mesmo o efeito em nós

de uma brisa suave numa tarde de domingo - motivadores de um

texto, localizado nos periódicos, que para muitos teóricos

é considerado ambíguo (misto de referencialidade

jornalística e narração literária),

mas que se estudado detalhadamente apresenta autonomia estética,

semântica e enorme abrangência temática,

a crônica. "Onde cabem as pequenas coisas do cotidiano?

Como registrar a historia nossa de cada dia, não necessariamente

a História? Como tornar o eterno instantâneo? Como

captar a conversa fiada, os pequenos sentimentos, as coisinhas,

nossas ou alheias?" (BENDER e LAURITO, p. 43).

1.1.

Uma história das primeiras crônicas

|

Mas,

nem sempre a crônica significou um texto com autonomia

estética, ou seja, um texto com grande potencial

discursivo vei-culado num jornal.

A

sua origem é muito anterior a Gutenberg e, consequentemente,

à imprensa. Ela

remonta à narração de fatos históricos,

segundo uma ordem cronológica, que se iniciou na

Idade Média, tendo como um dos seus principais

expoentes o cronista medie-val português, Fernão

Lopes, considerado o grande mestre da arte de narrar.

Como

cronista-mor do Reino, em 1434, foi-lhe conferida a missão

de escrever a História de Portugal.

|

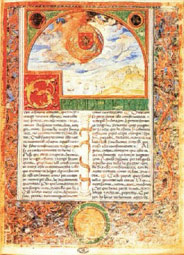

Arquivo

Nac. da Torre do Tombo

Primeira página

da Crónica de

D. João I, de Fernão Lopes.

|

Seja

na sua acepção atual, moderna ou no sentido de

relato de fatos históricos, a palavra crônica está,

intrinsecamente, ligada à noção de tempo,

a começar pelo seu significado etimológico definido

por Massaud Moisés, "Do grego Chronikós,

relativo a tempo (chrónos), pelo latim chronica, o vocábulo

"crônica" designava, no início da era

cristã, uma lista ou relação de acontecimentos

ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em seqüência

cronológica" [grifo do autor] (MOISÉS, p.

245).

A

primeira crônica com sentido de narração

histórica, no Brasil, foi a Carta de Pero Vaz de Caminha,

o escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral,

relatou ao rei D. Manuel os detalhes da chegada ao Brasil em

1500.

|

IAN/Torre

do Tombo

Fólio da

Carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manuel sobre a Descoberta

do Brasil, 1500.

|

A

observação direta do narrador é

fundamental para dar relevo à dimensão

temporal do registro e à sua veracidade. Caminha

comportou-se como um cronista do dia-a-dia ao recriar

e redimensionar os fatos concernentes à paisa-gem

brasileira, à cultura e aos costumes indígenas,

imprimindo-lhes sua visão particular, sua opinião:

(...)

a observação direta é o ponto de

partida para que o narrador possa registrar os fatos

de tal maneira que mesmo os mais efêmeros ganhem

uma certa concretude. Essa concretude lhes assegura

a permanência, impedindo que caiam no esquecimento

(...)" (SÁ, p. 6). Além

de Caminha, outros cronistas portugueses noticiaram

aos europeus o aspecto exótico e as possibilidades

de exploração das terras brasileiras.

|

Entre

eles estiveram Pero Lopes de Souza, Pero de Magalhães

Gândavo e Gabriel Soares de Souza. Paralelamente a essa

chamada crônica leiga, isto é, a crônica

que narra os aspectos gerais dos novos territórios, existe

a crônica dos missionários e religiosos, sobretudo

a dos jesuítas, como Manuel da Nóbrega, Fernão

Cardim e José de Anchieta, que tem como finalidade principal

documentar os passos da catequese indígena.

Todos

estes textos produzidos, mesmo que não sejam explicitamente

designados, são crônicas, no sentido histórico

da palavra, e antecipam a existência de uma historiografia

nacional (BENDER e LAURITO, pp. 13-14). A produção

dos cronistas foi legitimada pela literatura que a recolheu

como representativa da expressão de uma determinada época,

o que na visão de muitos estudiosos, denominou-se uma

literatura de informação sobre o novo mundo.

Nesta

primeira concepção de crônica, percebemos

que os fatos narrados sempre estão vinculados ao aspecto

cronológico, ou seja, os primeiros cronistas portugueses

no Brasil preocuparam-se com a observação e registro

dos fatos relacionados com o presente, com a atualidade vivida.

Portanto, o tempo é um fator que acompanha não

apenas a etimologia da crônica, mas continua a perpetuar-se

em todas as suas definições, conforme afirma Davi

Jr. Arrigucci:

São

vários os significados da palavra crônica. Todos,

porém, implicam a noção de tempo, presente

no próprio termo, que procede do grego chronos. Um

leitor atual pode não se dar conta desse vínculo

de origem que faz dela uma forma do tempo e da memória,

um meio de representação temporal dos eventos

passados, um registro da vida escoada. Mas a crônica

sempre tece a continuidade do gesto humano na tela do tempo

[grifo do autor]. (ARRIGUCCI, p. 51).

À

medida que a crônica ganhou o seu espaço no jornal

impresso, sobretudo, com os textos de Machado de Assis, no século

XIX, o fator tempo passou a não ser tão fundamental.

O aspecto cronológico cedeu caminho às inúmeras

possibilidades de significados da crônica, à sua

abrangência temática e lingüística.

1.2.

Além dos limites jornalísticos ou literários

O

conceito de crônica, a partir do século XIX, contudo,

ampliou-se. À medida que ela deixou de vincular-se apenas

a um tempo historicamente determinado e à narração

sucessiva de fatos. De acordo com José Marques de Melo,

"Da História e da Literatura, a crônica passa

ao jornalismo, sendo um gênero cultivado pelos escritores

que ocupam as colunas da imprensa diária e periódica

para relatar os acontecimentos pessoais". (MELO, p. 141).

A

crônica passou, então, a ser vista como integrante

do jornal, um suporte que lhe conferiu novas características.

O

cronista deste período histórico preocupou-se

menos em relatar fatos presos a um tempo rígido e passou

a compor um cenário onde a razão cedeu lugar à

imaginação. Com o advento do Romantismo, a crônica

passou a ser concebida como sinônimo de gênero literário,

mantendo inter-relações com a prosa ou a poesia.

Essa dependência da narrativa cronística aos gêneros

literários, assim como a utilização de

uma linguagem rebuscada pelos cronistas, limitou o aspecto de

renovação lingüística que a crônica

poderia trazer para o espaço jornalístico e, conseqüentemente,

a conquista da sua liberdade estética que surgiu com

o final do Romantismo, como assinala Wellington Pereira:

Depois

do Romantismo, a crônica não se legitima apenas

dentro de uma tradição da narrativa (...). O

cronista estabelece novos processos de enunciação,

ultrapassa os limites impostos pela conotação,

procurando transformar o exercício da crônica

num espaço textual que absorve, criticamente, várias

linguagens. Neste sentido, a crônica não se define

apenas a partir do grau de literariedade nem do referencial

jornalístico: torna-se a possibilidade de leitura dos

níveis lingüísticos passíveis de

uma reconstrução no interior do jornal. (PEREIRA,

pp. 30-31)

A

crônica começou a ilustrar as incertezas, angústias

e as inquietações do homem num ambiente urbano

que refletia os sintomas de uma sociedade capitalista, seduzida

pelo consumo e pela fugacidade da vida moderna.

Diante

desse quadro, o cronista utilizou-se de outros recursos estéticos

que passaram a traduzir as relações sociais fragmentadas

deste século na produção cronística:

"(...) tornando-se, pela elaboração da linguagem,

pela complexidade interna, pela penetração psicológica

e social, pela força poética ou pelo humor, uma

forma de meandros sutis de nossa realidade (...)" (ARRIGUCCI,

p. 53). Estes elementos citados pelo autor nos mostra o caráter

heterogêneo da crônica, seja por meio da sua linguagem,

da utilização de recursos estilísticos

ou mesmo pela amplitude de leitura que ela nos permite fazer

da realidade.

A

crônica no jornal impresso tem várias formas lingüísticas

que podem estar no plano da denotação, quando

o cronista produz seu texto reelaborando notícias ou

podem expressar significados de conotação, aproximando-se

da ficção. Portanto, o que define a crônica

no jornal é a sua capacidade de compreender várias

expressões estéticas, como a linguagem cinematográfica,

poética, radiofônica, sem reduzir-se apenas à

literatura (PEREIRA, p. 28).

Percebemos,

então, que é fundamental analisarmos a crônica

no espaço jornalístico, pois, a partir deste espaço,

ela ampliou seus significados denotativos ou conotativos, rompendo

barreiras estéticas impostas pela linguagem literária

ou jornalística.

A

preocupação de alguns autores em comparar a crônica

a alguma manifestação literária - poesia

ou prosa - acaba por tornar o cronista dependente de preceitos

literários, podando sua liberdade estética ao

construir seu texto. Massaud Moisés, por exemplo, declara

que "A crônica literária oscila, por conseguinte,

entre a poesia e o conto (...) enquanto poesia, a crônica

explora a temática do "eu", resulta de o "eu"

ser o assunto e o narrador a um só tempo, precisamente

como todo ato poético" [grifo do autor] (MOISÉS,

p. 251). O autor não faz uma leitura da crônica

como um texto que possui autonomia semântica, estética

ou lingüística, mas prefere negar-lhe sua independência,

tornando-a subordinada à literatura.

Ao

situar a crônica numa área intermediária

entre dois gêneros literários, o autor afirma sua

dependência discursiva, não enxergando a autonomia

do texto frente às enormes possibilidades lingüísticas

e, conseqüentemente, às inúmeras leituras

que se pode extrair da crônica no interior do jornal.

Mesmo ela não sendo poesia, ao contrário do que

declara o autor, uma vez que a função poética

pode estar presente no texto, assim como vários outros

elementos estético-estilísticos, mas isso não

significa dizer que o texto cronístico possa ser uma

poesia, uma vez que ele constitui-se num gênero narrativo

independente.

Ainda

na compreensão de Massaud Moisés, a crônica

pode ser classificada como um gênero ambíguo, transitório

entre a literatura e o jornalismo, "A crônica oscila,

pois, entre a reportagem e a Literatura (...)" (MOISÉS,

p. 247). Essa classificação também nos

parece sinônimo de uma dependência da crônica

à estrutura jornalística e literária. Com

relação ao jornalismo, podemos dizer que a narrativa

cronística contém características inerentes

aos periódicos.

Mas,

a sua amplitude lingüística consegue ultrapassar

a referencialidade a que os textos jornalísticos estão

submetidos.

Dessa

forma, a crônica se constitui num discurso aberto a vários

significados e inúmeras possibilidades de construção.

Essa amplitude semântica, entretanto, muitas vezes não

é produzida pelos demais discursos que encontramos ao

longo do periódico, os quais são dependentes de

normas técnico-linguísticas fixas na organização

das informações.

O

fato de o jornal ser o suporte de inserção da

crônica, num primeiro momento, já cria por si só

um elo entre os dois gêneros. Embora estudiosos do jornalismo

considerem a crônica um gênero jornalístico

opinativo, a riqueza temática e as inúmeras possibilidades

conotativas e denotativas da narrativa cronística ultrapassam

o mero sentido de opinião. A função referencial

da linguagem que predomina no jornalismo é apenas uma

das funções lingüísticas que podemos

observar na crônica, a qual perpassa a função

poética, expressiva, metalingüística, entre

outras.

A

riqueza estilística e semântica do conceito de

crônica confere-lhe uma independência frente aos

gêneros literários ou jornalísticos e ao

espaço que ocupa no jornal impresso. Essa independência

talvez seja o aspecto diferencial entre a crônica e o

folhetim do século XIX.

1.2.1.

A crônica conquistou autonomia no rodapé dos jornais

Bazar

asiático, miscelânea de assuntos. Essa foi a definição

do folhetim do século XIX para o escritor e folhetinista

José de Alencar. Folhetim, inicialmente, era a denominação

de qualquer seção de jornal, na qual publicavam-se

desde ensaios a críticas literárias. Com o Romantismo,

ele passou a representar uma fórmula literária

presa à massificação da cultura, utilizado

pela burguesia, classe que também se constituiu como

principal público consumidor e o utilizava como uma forma

de crítica à cultura aristocrática. Aprecia

no rodapé dos jornais, onde eram publicados artigos,

críticas literárias ou resenhas.

As

crônicas, por sua vez, também eram publicadas no

rodapé dos periódicos, o que provoca uma certa

confusão entre muitos estudiosos ou escritores que a

realizam, "Mas alguns estudiosos ou mesmo os escritores

que a praticavam confundem-na, ainda mais, com o espaço

jornalístico, passando a denominá-la, também,

folhetim, pelo simples fato de ambos serem publicados em rodapés"

(PEREIRA, p.33). O folhetim, ao contrário da crônica,

não possuía autonomia nem maturidade estética,

isto é, discursiva; as idéias contidas nos seus

textos representavam a posição intermediária

que ele ocupava entre a literariedade e a referência jornalística,

fato que não ocorria com a crônica, por esta apresentar

grande riqueza lingüística e temática.

O

folhetim ganhou uma certa autonomia no espaço jornalístico,

a partir dos anos trinta do século XIX, quando passou

a contar com textos de escritores estreantes.

|

Reprodução

Raul Pompéia (1863-1895).

|

Esse

espaço em que, inicialmente, os escritores noticiavam

variedades, ou seja, escreviam sobre todos os tipos

de assuntos de forma fragmen-tada ou inacabada, fossem

eles literários ou não, acabou sendo uma

possibilidade para a prática dos futuros romances

brasileiros, pois estes antes de serem publicados em

livros apareciam, paulatinamente, no rodapé dos

jornais.

Entre

vários destes romances podemos citar alguns como:

O guarani, de José de Alencar; Memórias

de um sargento de milícias, de Manuel Antônio

de Almeida e O Ateneu de Raul Pompéia.

|

Neste

caso, o folhetim foi fundamental para propagar as obras literárias

de diversos escritores, uma vez que nem todos os livros poderiam

ser publicados, devido ao alto custo da impressão, que

só era feita no exterior.

A

narrativa dos folhetins nem sempre aproximou a realidade do

público leitor, pois o seu objetivo primordial era servir

aos interesses da burguesia que considerava esse espaço

uma mercadoria que deveria ser vendida ao maior número

possível de leitores, "O movimento de massificação

da cultura começa com o folhetim oferecido pelos editores

de jornais, a preços baixos, para o grande público"

(ARNT, p. 23). Contudo, o seu público leitor foi basicamente

a burguesia que também estava à frente desses

jornais, imprimindo-lhes seus interesses políticos e

comerciais.

O

folhetim, ao contrário da crônica, não perdeu

seu caráter lítero-jornalístico, pois dependia

dessas duas áreas e não possuía autonomia

no próprio jornal. Ele não trouxe inovações

lingüísticas e discursivas dentro do contexto do

periódico, para que pudesse conseguir uma independência

estética, seu objetivo primordial passou a ser apenas

conseguir o status de romance. Devido à variedade de

assuntos que constava no folhetim, qualquer texto que, naquela

época, não preenchesse as exigências jornalísticas

era publicado no espaço folhetinesco. Por isso, o conto,

a crônica, a novela e o romance eram considerados folhetins,

uma vez que ocuparam o rodapé dos jornais.

Embora

vários autores usem o termo crônica como sinônimo

de folhetim, "A princípio, no século XIX,

chamavam-se as crônicas "folhetins" (...)"

[grifo do autor] (COUTINHO, p. 109), podemos observar que há

diferenças entre eles de ordem semântica e estilística,

pois a crônica, que também na época ocupou

o rodapé dos jornais, buscou imprimir inovações

lingüísticas, discursivas e uma riqueza de significações

conotativas e denotativas no conteúdo dos seus textos,

ao contrário do folhetim, que manteve uma intensa relação

com o jornalismo e a literatura, não conseguindo construir

uma linguagem própria que garantisse a sua autonomia

estética, conforme declara Wellington Pereira:

A

diferença entre crônica e folhetim não

se resume apenas a uma questão semântica, mas

se estabelece na relação que ambos mantêm

com o espaço jornalístico. Neste sentido, a

crônica marca uma certa evolução estético-semântica,

através das diversas linguagens que o cronista incorpora

ao seu texto. O folhetim, ao contrário, permanece marcado

pela referencialidade do texto jornalístico ou pelo

grau de literariedade, quando assume as características

do romance ou até mesmo da opinião jornalística.

(PEREIRA, p. 40).

Dito

isto; embora o folhetim não conseguisse uma autonomia

estética dentro do jornal, podemos afirmar que ele representou

um importante espaço para a veiculação

de aspectos literários, econômicos e políticos.

Ele, assim como a crônica, consiste em certos momentos

numa importante fonte de pesquisa para a história sobre

a sociedade do século XIX, fonte tal que foi escrita,

sobretudo, pelos chamados escritores-jornalistas, "Críticos

da sociedade de sua época, os escritores/jornalistas,

através de todos os gêneros a que se dedicaram,

deixaram uma análise sutil sobre usos e costumes, que

servem de material de estudo para historiadores e pesquisadores"

(ARNT, p. 24). Além disso, não devemos nos esquecer

que os folhetins originaram os primeiros romances brasileiros.

1.2.2.

Escritores-jornalistas ingressaram na imprensa

A

imprensa brasileira do século XIX possuía um caráter

artesanal. Ao contrário da imprensa européia que,

nesse período, estava em vias de modernização,

aqui, os jornais foram criados para garantir o poderio econômico

e político de determinados grupos. Somente no final do

século XIX, essa imprensa começou a adquirir características

de empresa, onde a informação passou a ser sinônimo

de mercadoria, tornando o conteúdo jornalístico

um propagador dos ideais econômicos, políticos

e sociais burgueses.

|

Contudo,

o espaço do jornal não conseguia uma independência

lingüística, pois nele predominava um discurso

de teor político, literário e bacharelesco

- resultante da atuação na im-prensa de

inúmeros advogados e literatos.

A

imprensa passou a ser tomada por um grande número

de escritores estreantes que se dedicaram à tarefa

de escrever nos folhetins: Joaquim Manuel de Macedo, José

de Alencar, Machado de Assis, França Júnior,

Aluísio Azevedo, Artur Azevedo, Raul Pompéia

e Olavo Bilac, entre outros.

|

Reprodução

Joaquim Manuel de Macedo

(1820-1882).

|

Para Nelson Werneck Sodré, "Os homens de letras

buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no

livro: notoriedade, em primeiro lugar; um pouco de dinheiro,

se possível" (SODRÉ, p. 292).

Se

buscavam, ou não, notoriedade ou prestígio, não

nos cabe analisar.

Contudo,

esses escritores encontraram no jornal um meio de se profissionalizarem

e também buscarem uma oportunidade para publicarem seus

romances nos rodapés dos impressos e quem sabe, posteriormente,

terem a chance de transformá-los em livros. Para Wellington

Pereira, a utilização da literatura como linguagem

atende a três aspectos:

a)

o jornal significa o único meio de profissionalização

dos literatos; b) as manifestações artísticas

tinham no jornal diário um laboratório para

o reconhecimento de sua maturidade estética; c) havia

um pequeno número de leitores (...). Estes leitores

representavam um novo espaço para o lucro, como também

o consumo de bens culturais. (PEREIRA, p. 66).

Os

jornais, sem dúvida, representaram não apenas

a sobrevivência de muitos literatos, mas também

eram uma oportunidade para que eles pudessem desenvolver seus

talentos artísticos que atingiam o ponto máximo

quando conseguiam publicar seus romances. Esse espaço

destinado à literatura nos jornais foi uma reivindicação

do público leitor burguês que não agüentava

mais ver, nas páginas dos periódicos, assuntos

de caráter sensacionalista.

A

crônica constituiu-se num espaço diferencial nesse

jornal do século XIX. Apesar do seu nascimento nos meios

impressos, em termos oficiais, ter começado com Francisco

Otaviano de Almeida Rosa, em 1852, no Jornal do Comércio

do Rio de Janeiro (COUTINHO, p. 112), foi Machado de Assis quem

imprimiu ao gênero características peculiares,

como a possibilidade de trabalhar com várias linguagens,

temas e significados.

Estes

significados poderiam ser conotativos, quando o escritor utilizava-se

de várias funções e figuras de linguagem,

conferindo ao seu texto inúmeras leituras. Além

da conotação, Machado de Assis recorria à

denotação quando buscava, dentro do próprio

corpo do jornal, temas para trabalhar nas suas crônicas.

Estes temas, no entanto, eram recriados e reinterpretados por

ele.

Assim,

o escritor ultrapassava a referencialidade jornalística

ou a influência literária, conferindo ao seu texto

uma autonomia estética, "Machado de Assis é

o cronista que buscou a maturidade estética da crônica,

tornando-a um gênero com autonomia estética que

pode abrigar várias linguagens nos jornais e manter uma

independência lingüística ante o folhetim

e o discurso jornalístico de sua época" (PEREIRA,

p.113).

|

Reprodução

Machado de Assis

(1839-1908).

|

A

crônica dotada de uma independência estético-estilística

praticada por Machado de Assis, por exemplo, era uma

exceção. O jornal da época continha

em suas páginas um discurso bacharelesco, de

caráter doutrinário, que se importava

apenas em informar ou opinar de maneira pouco consistente

e fundamentada. Utilizava-se de uma retórica

com palavras difíceis, chavões, sem a

preocupação de construir uma opinião

crítica junto ao leitor. Neste

cenário, o objetivo dos cronistas-escritores

era outro. Eles tentaram imprimir às suas crônicas

uma série de significados, utilizando-se para

isto de funções ou figuras de linguagem,

para que, assim, as pessoas pudessem ter subsídios

para interpretar de diversas formas os fatos sociais.

|

Conceituar

a crônica dentro do periódico, contudo, era algo

difícil neste momento, pois nem mesmo o jornalismo demonstrava

clareza quanto à definição de uma linguagem

própria. O cronista, no entanto, já buscava uma

autonomia estética para o seu texto, "Isto torna

o cronista uma espécie de "artista" no espaço

jornalístico, porque, ao invés de emprestar seu

talento à capacidade de informar, busca construir um

outro universo de significados para interpretar os fatos sociais"

[grifo do autor] (PEREIRA, p.43). Estes fatos sociais eram retratados

nas crônicas, através de um discurso que não

traduzia uma tentativa de doutrinação do público

leitor, mas que representava uma narrativa rica em formas de

leituras e significados.

Neste

período, os jornais mantinham uma dependência com

relação aos gêneros literários, uma

vez que não possuíam uma linguagem própria,

autônoma; recorrendo à literatura como suporte

lingüístico, o que leva alguns autores a declararem

que jornalismo é literatura, "O jornalismo é

uma das categorias da literatura - é uma literatura de

massa. Na opinião de Alceu Amoroso Lima, é um

gênero literário, com seu próprio estilo,

as suas regras, o seu jargão" (BAHIA, p. 28). O

jornal não apresentava apenas um teor literário

no seu conteúdo, conforme a afirmação do

autor, mas também estava impregnado de um tom bacharelesco

e político.

É

certo que o jornalismo do século XIX não tinha

características próprias, definidas, como podemos

atestar através de citações de Wellington

Pereira ou de Nelson Werneck Sodré, mas não concordamos

com a afirmação acima de Juarez Bahia de que o

jornalismo é uma das categorias da literatura, pois,

neste período, a atividade jornalística não

era dotada apenas de uma dependência lingüística

da literatura.

Ela também mantinha a dependência de uma linguagem

doutrinária e de um tom retórico muito comum à

área dos advogados que escreviam para os periódicos;

além de se subordinar a discursos com caráter

político-partidário. Portanto, a ausência

de uma linguagem essencialmente jornalística era um espaço

aberto para vários tipos de influências, fossem

elas literárias, bacharelescas ou políticas.

Em

meio ao sensacionalismo, às críticas ásperas

e ao conteúdo polêmico que imperou nos jornais

deste período, a crônica representou um espaço

definido, independente no jornal. Ela apresentou uma linguagem

própria, graças ao trabalho consciente dos cronistas-escritores,

"O escritor do século XIX fazia do seu ofício

uma profissão de fé na verdade. Conscientes do

papel de historiadores do momento fugaz, eles informavam o que

se passava a seu redor com a intenção de deixar

um testemunho para a posteridade" (ARNT, p.24). O escritor-cronista

usou da sua sensibilidade e argúcia para tentar imprimir

ao seu texto uma linguagem independente de toda a sorte de vícios,

expressões difíceis ou jargões que predominaram

no jornal desse período.

1.3.

A crônica no jornal do século XIX

A

imprensa teve início, no Brasil, oficialmente, em 1808,

com a publicação do Jornal Gazeta do Rio de Janeiro.

Há controvérsias, contudo, quanto ao fato da Gazeta

ser o marco inicial da imprensa, pois três meses antes

surgia o Correio Brasiliense editado em Londres por Hipólito

da Costa. No entanto, como sabemos a Gazeta foi porta-voz oficial

do Império Português, cuja Corte acabara de se

transferir para o Brasil; talvez este fato explique o mérito

que lhe fora concedido.

A

imprensa do século XIX guardava resquícios da

imprensa colonial, a qual se caracterizou por não possuir

uma linguagem e nem padrões jornalísticos. Além

disso, ela se configurava como uma espécie de boletim

oficial da Corte, reproduzindo o que fosse conveniente para

o Império, o qual também funcionava como financiador

de muitos desses periódicos. Para Wellington Pereira,

nesse período não se pode falar propriamente de

jornalismo, mas apenas de imprensa:

O

período histórico que vai desde a época

colonial até o Império, passando pela Primeira

República, pode ser considerado como o da imprensa

sem jornalismo, porque, nos jornais, os fatos são veiculados

numa ordem quase inversa aos acontecimentos sociais. O que

interessa é o discurso institucional (...). Ao contrário

de uma estrutura jornalística que permite um deslocamento

de informações, os jornais reproduzem o sistema

cartorial na construção da informação,

sem dar prioridade à hierarquização dos

fatos sociais, mas tentando legitimá-los do ponto de

vista do colonizador. (PEREIRA, p. 57).

Nessa

sociedade, onde o periódico distribuía em suas

páginas um conteúdo vazio e passível da

interferência dos poderosos, a proposta de um jornalismo

como porta-voz da sociedade, legitimador de fatos sociais importantes,

reconstruídos e reelaborados pelo jornalista, estava

muito distante da realidade que podemos observar no século

XIX.

Neste

período, começava a se formar uma imprensa que

se caracterizava pela efetivação de um processo

técnico que envolvia máquinas, alguma melhora

gráfica, enfim, uma valorização dos mecanismos

de impressão dos jornais. No entanto, não havia

uma preocupação em se trabalhar os processos envolvidos

na produção da informação, que são

fundamentais para o conceito de jornalismo - atualidade, periodicidade,

difusão e universalidade -, por isso se fala que há

imprensa, mas não há pressupostos que fundamentem

o jornalismo, tal qual existe na sociedade contemporânea.

Além

do caráter institucional que era dado às notícias,

elas se caracterizavam pela presença dos costumes morais

e sociais burgueses, pela constatação de alguns

gêneros literários como as novelas e os romances,

estes últimos eram, inicialmente, publicados no espaço

folhetinesco, no rodapé dos jornais.

Os

periódicos também traziam os artigos de fundo,

ou seja, textos opinativos que continham uma linguagem doutrinária

com palavras e expressões difíceis. Mas, cujo

conteúdo pouco consistente estava muito longe de construir

no leitor uma opinião, um senso crítico da realidade

brasileira. Ainda existiam as crônicas, mas estas, desde

já, possuíam diferenças com relação

aos demais conteúdos dos periódicos, devido à

sua autonomia de significação, temática

e lingüística, o que lhe conferia um espaço

próprio dentro dos jornais. A linguagem predominante

nos periódicos não era independente, pois apresenta

diversas vertentes como a doutrinária, a política

e literária.

O

Correio Brasiliense, segundo Wellington Pereira, foi o único

jornal que manteve uma ruptura com a imprensa oficial, tentando

dar ao leitor uma visão mais ampla do Brasil (PEREIRA,

pp.57-58). Entretanto, esse periódico constituiu-se numa

exceção para a imprensa da época que funcionava

como uma legitimadora dos poderosos, não promovendo uma

reflexão sobre a sociedade brasileira. Houve uma melhoria

nos procedimentos gráficos, sobretudo, a partir da segunda

metade do século XIX, mas não aconteceu o mesmo

com relação às técnicas de construção

das informações e, conseqüentemente, à

deficiente linguagem da imprensa, segundo Nelson Werneck Sodré:

O

noticiário era redigido de forma difícil, empolada.

O jornalismo feito ainda por literatos é confundido

com literatura, e no pior sentido. As chamadas informações

sociais - aniversários, casamentos, festas - aparecem

em linguagem melosa e misturam-se com a correspondência

de namorados, doestos a desafetos pessoais e a torva catilinária

dos a pedidos. (SODRÉ, p. 283).

Diante

do jornal desse período histórico, veiculador

de uma linguagem difícil, de aspecto retórico

e bacharelesco, em que não havia a mínima noção

de sistematização da informação,

a crônica apresentava uma situação particular.

Os cronistas, ao contrário de muitos bacharéis

ou literatos, não impregnavam seus textos de uma linguagem

retórica, de difícil compreensão e pouco

conteúdo. Eles buscavam elaborar suas crônicas

com assuntos que estavam muito próximos às pessoas.

O cotidiano era o universo sobre o qual ele se debruçava

para extrair a matéria-prima de seus textos.

Na

narrativa cronística, o autor utiliza-se de várias

figuras de linguagens - metáfora, hipérbole, personificação,

entre outras - e também de funções lingüísticas

como a poética, a expressiva, a referencial, etc. Esse

mecanismo lhe possibilita criar uma riqueza de significados

conotativos e denotativos para o seu texto. Os leitores, ao

entrarem em contato com essa crônica não lhe atribuirão

apenas um sentido, mas serão capazes de retirar diversas

significações, devido ao potencial lingüístico

que possui.

Neste

sentido, a crônica ultrapassa as limitações

do texto jornalístico, o qual transmite para o leitor

um discurso que traduz basicamente uma leitura, entre tantas,

que um fato pode ter.

Ao

cronista não cabe apenas implicar significados conotativos

aos fatos, ele também se preocupa em reinterpretar o

conteúdo que aparece no corpo do jornal. Mesmo quando

trabalha os fatos sob uma perspectiva da denotação,

o seu texto está aberto a múltiplas interpretações

do leitor, "Na maioria desses autores dos primeiros tempos,

a crônica tem um ar de aprendizado de uma matéria

literária nova e complicada, pelo grau de heterogeneidade

e discrepância de seus componentes, exigindo também

novos meios lingüísticos de penetração

e organização artística" (ARRIGUCCI,

p.57). O aspecto heterogêneo da crônica, por sua

vez, não deve ser passível de análises

literárias ou jornalísticas, mas deve ser capaz

de mostrar aos estudiosos que sua autonomia lingüística

e semântica a tornam um texto, por si só, independente.

A

capacidade de ousar dos cronistas lhes possibilitaram criar

um espaço autônomo para a crônica dentro

do jornal do século XIX que foi conquistado, sobretudo,

a partir de Machado de Assis. Ele é sem dúvida

quem melhor exercitou a crônica como espaço capaz

de absorver várias linguagens, significados e temas.

No século XX, os cronistas modernos continuaram proporcionando

à crônica autonomia estética, mas buscaram

também fazer uma leitura dos seus textos no espaço

jornalístico.

1.4.

Inovações na crônica moderna

As

mudanças jornalísticas começaram a acontecer.

O século XX esteve sob a égide de várias

transformações como a divisão social do

trabalho; o surgimento do rádio e a eclosão da

Primeira Guerra Mundial que causaram profundas modificações

na imprensa. Esta viveria um grande processo de modernização

através da importação de novos equipamentos

e de uma maior definição nas relações

sociais de trabalho, conseqüências da intensificação

do sistema capitalista. Essas relações se deram

com a definição de três classes sociais:

a burguesia, dona dos meios-de-produção; os trabalhadores

intelectuais que escreviam nos jornais e os operários

que constituíam a classe proletária.

Tais

mudanças promoveram uma passagem da imprensa artesanal

para uma imprensa industrial, "(...) convém lembrar

que a imprensa industrial da fase capitalista é bem diversa

da imprensa artesanal que a antecedeu; nela, a divisão

do trabalho ampliou-se consideravelmente, e a divisão

em classe tornou-se clara" (SODRÉ, p.417). Se podemos

observar transformações tecnológicas bem

como uma maior definição nas relações

trabalhistas, não podemos falar o mesmo sobre a linguagem

predominante nos jornais.

A

linguagem jornalística até a segunda metade do

século XX, no Brasil, continha resquícios daquela

linguagem empolada, bacharelesca, de caráter retórico

que predominou no século XIX. A sistematização

lingüística dos jornais demorou um pouco a acontecer,

o que causou uma situação paradoxal, pois num

extremo verificamos o avanço tecnológico da imprensa,

mas por outro lado, inicialmente, não havia uma linguagem

própria, autônoma, capaz de caracterizar o jornalismo

brasileiro.

Dessa

maneira, a informação ainda não se encontrava

nos moldes adequados para que se tornasse um bem de consumo

capaz de preencher os requisitos necessários para indústria

capitalista do jornalismo. Essa deficiência fez com que

se criasse uma sistematização da linguagem para

que o periódico pudesse atender a algumas necessidades

imprescindíveis da informação enquanto

mercadoria como a universalidade, atualidade, periodicidade

e difusão.

A

notícia tornou-se, então, um bem de consumo como

outro qualquer e como tal deveria atender às exigências

de um público consumidor atento que passou a ter inúmeras

possibilidades de adquirir um mesmo tipo de produto. Esses imperativos

fizeram com que acontecessem várias modificações

no corpo do jornal, desde sua divisão em seções

especializadas até imposições aos literatos

para que estivessem atentos à objetividade jornalística,

conforme assinala Nelson Werneck Sodré:

Tais

alterações serão introduzidas lentamente,

mas acentuam-se sempre: a tendência ao declínio

do folhetim, substituído pelo colunismo e, pouco a

pouco, pela reportagem; a tendência para a entrevista,

substituindo o simples artigo político; a tendência

para o predomínio da informação sobre

a doutrinação (...). Aos homens de letras, a

imprensa impõe, agora, que escrevam menos colaborações

assinadas sobre assuntos de interesse restrito do que o esforço

para se colocarem em condições de redigir objetivamente

reportagens, entrevistas, notícias. (SODRÉ,

pp. 296-297).

Nessas

condições, podemos observar que as colaborações

dos literatos passaram a ocupar um espaço separado, pois

o jornal não pretendia manter o predomínio do

caráter literário em suas páginas. Assim,

também a crônica passou a ter um lugar específico

quanto à forma de distribuição das informações.

O cronista do século XX preocupou-se com o espaço

jornalístico que o seu texto ocupava, ou seja, em suas

crônicas praticavam o exercício de metalinguagem,

onde discutiam a importância, a finalidade, sua relação

com o leitor e as especificidades do que escreviam. Esta autodiscussão

da crônica, entretanto, não foi algo exclusivo

dos cronistas modernos. Machado de Assis, por exemplo, já

no século XIX, se debruçava sobre a discussão

da imprensa e lançava questões sobre o texto que

escrevia.

Os

cronistas ligados ao movimento modernista brasileiro, na primeira

metade do século XX, além de empreenderem uma

riqueza lingüística aos seus textos, passaram a

levantar problemáticas sociais brasileiras como, por

exemplo, a seca e as desigualdades sócio-econômicas.

|

Estes

cronistas se preocuparam também em trabalhar com

fatos do corpo jornalístico, mas, ao contrário

de pretenderem alcançar uma utópica objetividade,

procuraram dar um leque de significações

às suas crônicas. Para

Wellington Pereira, "João do Rio representa

bem a tentativa da crônica ampliar significados

no espaço jornalístico (...). O cronista

deixa de ser um mero observador para ir buscar os fatos

onde eles estiverem. Este procedimento nasce, no jornalismo

brasileiro do século XX, com a publicação

das crônicas de João do Rio (...)" (PEREIRA,

pp. 126-127). Nesse período, as transformações

que ocorreram no ambiente urbano levaram os cronistas

a ampliarem suas possibilidades temáticas e lingüísticas.

|

Reprodução

João do Rio

(1881-1921).

|

Além

de João do Rio, outros cronistas caracterizaram o século

XX: Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira,

Oswald de Andrade, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Rachel

de Queiroz, Vinícius de Moraes, entre tantos outros.

Mas, para muitos estudiosos da crônica foi com Rubem Braga

que ela se consolidou, na década de 1930. Sobre ele Davi

Jr. Arrigucci declara, "(...) para ele, a crônica

é a forma complexa e única de uma relação

do Eu com o mundo (...). Uma arte narrativa, enfim, cotidiana

e simples, enroscada em torno do fato fugaz, mas liberta no

ar, para dizer a poesia do perecível" (ARRIGUCCI,

p.64). Rubem Braga também se caracterizou pelo fato de

ter se dedicado apenas ao ofício de escrever crônicas,

com as quais conseguiu obter o mérito de grande escritor.

A

crônica, a partir de então, incorporou com mais

intensidade uma linguagem que se aproximava da fala coloquial

dos brasileiros. Era uma maneira de falar das coisas simples

do cotidiano de uma forma clara, entendível por todos.

O

cronista com a sua capacidade de observar os fatos ou mesmo

criá-los, reinterpretando-os à sua maneira e materializando-os

através do jornal, oferece ao leitor um texto com enormes

possibilidades. Esse leitor poderá construir vários

significados para o texto que chega às suas mãos

e, certamente, terá sua sensibilidade atingida por algo

que a crônica diz ou mesmo pela capacidade que ela tem

de remetê-lo a outros fatos da vida.

A

narrativa cronística possui, portanto, uma amplitude

semântica, temática, lingüística. Isso

a torna detentora de uma autonomia estético-estilística,

configurando-a como um espaço aberto, amplo. Nesse processo

o leitor também terá um papel ativo, pois cabe

a ele recriar e transformar o conteúdo que chega às

suas mãos.

Mesmo

que milhares de cronistas escrevam sobre um mesmo tema, a carga

de significados produzidos e sentidos não serão

semelhantes. Cada história irá tocar de diferentes

maneiras as pessoas.

Se

uma história com a mesma temática pode se desmembrar

em inúmeras, a depender dos diferentes pontos de vista

de cada cronista; imagine a riqueza de temas que a vida, num

processo de constantes mudanças, oferece como matéria-prima...

Era

uma vez uma história... e ela nunca terá fim...

Referências

Bibliográficas

ARNT,

Héris. Jornalismo literário. In: Revista Logos:

comunicação e universidade. Rio de Janeiro: UERJ,

Faculdade de Comunicação Social, Vol. 1, setembro

de 1990.

ARRIGUCCI,

Davi Jr. Fragmentos sobre crônica. In: Enigma e comentário

- ensaios sobre literatura e experiência. São Paulo:

Companhia das Letras, 1987.

BAHIA,

Juarez. Jornal, história e técnica: história

da imprensa brasileira. São Paulo: Ática. Vol.

I, 1990. 4ª edição.

BENDER,

Flora; LAURITO, Ilka. Crônica - história, teoria

e prática. São Paulo: Scipione. Col. Margens do

texto, 1993.

COUTINHO,

Afrânio. Ensaio e Crônica. In: A Literatura no Brasil.

Rio de Janeiro: Editorial Sul Americana. Vol. 6, 1997. 2ª

edição.

MELO,

José Marques de. A Crônica. In: Jornalismo e literatura:

a sedução da palavra. São Paulo: Escrituras

Editora. Col. Ensaios transversais, 2002.

MOISÉS,

Massaud. A criação literária - Prosa. São

Paulo: Cultrix, 1978.

PEREIRA,

Wellington. Crônica: a arte do útil e do fútil:

ensaio sobre crônica no jornalismo impresso. Salvador:

Calandra, 2004.

SÁ,

Jorge. A Crônica. São Paulo: Ática. Col.

Princípios, 1985. 2ª edição.

SODRÉ,

Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de

Janeiro: Mauad, 1999. 4ª Edição.

*Érica

Michelline Cavalcante Neiva é formada no curso de Jornalismo

da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). E-mail:

ericaneiva@bol.com.br.

Voltar

|