|

Inventando

tradições: os historiadores

e a pesquisa inicial sobre o jornalismo

Por

Richard Romancini*

Resumo

O

texto discute a pesquisa sobre as imprensa e o jornalismo brasileiro

feita por historiadores a partir do século XIX. A análise

de textos publicados de 1865 a 1928 enseja uma interpretação

sobre o significado cultural mais denso dessa pesquisa. O que

se propõe é que as investigações

que abordaram os jornais, feitas então principalmente

nos Institutos de História e Geografia espalhados pelo

Brasil, representaram tentativas de expressar "regionalismos",

ou seja, a concepção da centralidade de diferentes

tradições regionais face ao nacional (o exemplo-chave

é São Paulo), num contexto de discussões

sobre a identidade brasileira.

Palavras-chave

Pesquisa

em Jornalismo, História, Ideologia, Regionalismo

Introdução

Somos

um povo em infância, somos nós os fazedores do

nosso passado, não há dúvida, mas não

poderemos levar adiante a nossa missão se desprezarmos

o que nos constitui o passado da pátria. A perspectiva

das origens é um elemento primordial dos povos em formação,

é pela memória que deve começar a obra

de construção nacional.

Alceu

Amoroso Lima. Pelo passado nacional. Revista do Brasil. 1916,

apud: Luca, 1998, 89. Grifo nosso.

Este

texto apresenta uma discussão dos contextos institucionais

e ideológicos que demarcam a pesquisa sobre o jornalismo

feita no Brasil, particularmente em São Paulo (no Instituto

Histórico e Geográfico da cidade - IHGSP) e no

Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro (IHGB), na segunda metade do século XIX e

primeiras décadas do anterior, evidenciando as tensões

entre os grupos, em disputa por uma concepção

de "história nacional". Símbolos de

civilização e progresso, o impresso e os jornais

serviram como objeto para a expressão de idéias

implícitas sobre as origens e destinos da nação

ou de determinadas regiões. Colocar no centro da história

está ou aquela "tradição" expressava

determinada concepção sobre o próprio país.

As

primeiras propostas de historiar a atividade jornalística

ou da introdução da imprensa no país e,

por conseguinte, do que podemos considerar como o início

da atividade de pesquisa sobre o jornalismo, ocorrem, sobretudo,

nos Institutos Históricos e Geográficos. Assim,

o que é constatável é que existe uma série

de estudos, publicados antes do século XX, sobre imprensas

regionais: do Rio de Janeiro (Azevedo, 1865), do Maranhão

(Marques, 1878 e 1888), Pernambuco (Pereira, 1883, Costa, 1891),

Minas (Veiga, 1897), Ceará (Perdigão, 1897) e

São Paulo (Toledo, 1898).

A

que corresponde este surto de pesquisa, que tem desdobramentos

nas décadas posteriores? Argumentamos aqui que, à

distância, fica bastante nítida a expressão

de "regionalismos" - ou seja, o modo como por meio

deles procurou-se inserir determinadas tradições

regionais dentro do panorama nacional, se possível com

destaque. Assim tais proposições podiam por vezes

articular-se a projetos políticos para o futuro da nação.

Estes seriam, portanto, os aspectos mais significativos a justificar

o esforço.

A

distância temporal frente a esta produção

ajuda a construir uma análise desse tipo, mas esta nem

precisou ser muito grande. Conforme nota com toda a propriedade

um dos primeiros comentaristas de parte dessa produção:

"Cada Estado quer chamar para si a prioridade da introducção

da imprensa no Brazil"(1) (Barbosa, 1902, 240). Alguns

estados não tinham condições de afirmar

qualquer "direito de prioridade", todavia, mobilizam

outros recursos - como a pujança de sua imprensa, no

caso de São Paulo - para afirmar-se nacionalmente.

Os

Institutos Históricos e Geográficos foram, junto

com os Museus brasileiros, os primeiros e mais importantes espaços

que existiam no século XIX para a pesquisa de humanidades,

e para a ciência em geral, no Brasil. É interessante

notar que privilegiavam, nesses âmbitos, uma dimensão

"catalogatória" (com a construção

de grandes acervos em certas áreas) que possibilitasse

classificações, num marco evolucionista (Schwarcz,

2001). A própria pesquisa do jornalismo terá também

um cunho de construção de acervo do que tinha

sido feito.

Ambos

os órgãos mencionados (IHGB e IHGSP) têm

semelhanças em termos de métodos e concepções

de história, num marco iluminista e evolutivo, todavia,

apresentam diferenças significativas no modo como pretendem

criar uma tradição nacional, expressar determinada

variante de "regionalismo". Tal situação

de disputa entre regiões remete a profundas transformações

na sociedade brasileira, entre meados do século XIX e

início do seguinte, contexto no qual São Paulo

começa a assumir um papel de liderança nacional.

Nesse sentido, desenvolve-se uma concepção de

"paulistanidade", ao qual, por motivos discutidos

adiante, associamos à pesquisa do jornalismo feita pelo

IHGSP.

Sob

o ponto de vista específico da pesquisa sobre a imprensa,

parece reforçar-se a interpretação dos

Institutos como âmbitos de "disputas que se verificavam

entre regiões influentes no interior da política

imperial e da República Velha" (Schwarcz, 1993,

100).

O

modelar IHGB: "documentar para bem festejar"

O

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é

fundado em 1838, pouco depois da independência do país,

congregando principalmente membros da elite política.

Alguns anos depois, o próprio D. Pedro II passa a freqüentar

as reuniões do grupo, colaborando com o orçamento

da instituição. O IHGB tomará para si a

tarefa de compor uma história nacional e, nas "mãos

de uma oligarquia local, associada a um monarca ilustrado […]

se auto-representará, nos certamos internos e externos,

enquanto uma fala oficial em meio a outros discursos apenas

parciais" (Schwarcz, 1993, 102). Sua historiografia tenta

"produzir uma homogeneização da visão

de Brasil no interior das elites brasileiras" (Guimarães,

1988, § 5).

A

criação de uma revista, em 1839, apresenta a produção

do grupo e revela suas preocupações(2). O IHGB

procura produzir uma fala oficial, "interessada em buscar

eventos conformadores de uma identidade nacional, [que] encontrava

em momentos históricos do país seus episódios

ideais" (Schwarcz, 1993, 113). Assim, a partir de uma

concepção

herdada do iluminismo, de tratar a história enquanto

um processo linear e marcado pela noção de progresso,

nossos historiadores do IHGB empenham-se na tarefa de explicitar

para o caso brasileiro essa linha evolutiva, pressupondo certamente

o momento que definiam como o coroamento do processo. (Guimarães,

1988, § 27)

Eventos

como o "descobrimento" e a emancipação

política seriam vistos por esta ótica, principalmente

até o início do século XX - mesma lógica

que esta por trás da comemoração do Centenário

da imprensa brasileira, em 1908. Da preocupação

central em "Colligir, methodizar e guardar" (RIHGB,

1839 apud Schwarcz, 1993, 99) resultava uma

história

da pátria [que] era antes de tudo um exercício

de exaltação. Essa lógica comemorativa

do instituto se efetivou não só mediante os

textos produzidos e publicados na revista, como por uma prática

efetiva de produção de monumentos, medalhas,

hinos, lemas, símbolos e uniformes próprios

ao estabelecimento. Lembrar para comemorar, documentar para

bem festejar.

O

IHGB sobrevive ao fim da monarquia. Max Fleiuss, o então

secretário do órgão, logra construir uma

aliança com os representantes do novo poder: modifica

estrategicamente, em 1905, o dia em que se realizavam as sessões

magnas do Instituto para 15 de novembro - antes, eram no dia

da primeira participação do imperador no IHGB

- e procura garantir acesso no Instituto aos identificados com

a nova ordem. D. Pedro II continuaria, porém, a ser considerado

"defensor perpétuo" da associação.

E Fleiuss, uma espécie de profissional do Instituto,

bastante ativo no cotidiano prático do órgão,

tornar-se-ia igualmente "secretário perpétuo"

(cargo do primeiro-secretário).

A

queda da monarquia obriga o IHGB a adaptar-se, mas ele não

se descaracteriza, mantendo sua preocupação central

em produzir uma história nacional, articulando um conjunto

de interpretações sobre o Brasil, sustentadas

por uma visão que tem a cidade do Rio, as elites tradicionais

letradas portadoras de um projeto centralizador como eixos.

Embora nas primeiras décadas do século XX os estudos

tragam novos arcabouços explicativos (evolucionistas

e deterministas), e os intelectuais participem mais do debate

contemporâneo, a questão nacional é que

igualmente dirige os novos temas.

IHGSP:

São Paulo primeiro

Criado

já na República, em 1894, o Instituto Histórico

e Geográfico de São Paulo tomaria como modelo

o congênere nacional, porém teria algumas diferenças

significativas em relação a este. Possuiu, por

exemplo, mecanismos de acesso menos elitistas, sendo fundado

depois que uma nota, publicada no final de 1894 no jornal O

Estado de S. Paulo, convidava "homens de lettras desta

capital para uma reunião a effetuar-se hoje ao meio dia

[…]. O fim da reunião é tratar da criação

do Instituto Histórico Paulista". Ao mesmo tempo,

e mais importante, chocava-se com o IHGB ao propor um modelo

historiográfico baseado em São Paulo.

"A

história de São Paulo é a própria

história do Brasil" (RIHGSP, 1895, 1) afirma provocativamente

o primeiro número da revista logo criada pelo grupo.

Lilia Schwarcz (1993, 126) explicita bem o sentido desta provocação

para com "o projeto unitário do estabelecimento

carioca, que se autodenominou Instituto Brasileiro, supondo

um certo consenso que cada vez menos se sustentava". O

grupo paulista estabelece um distanciamento para com o IGHB

até mesmo na "absoluta falta de referências

ao estabelecimento carioca, que não aparece sequer arrolado

entre as associações com as quais o IHGSP manteria

comunicação" (idem).

O

fato mencionado coloca em evidência não só

disputas institucionais - que também ocorrem entre o

Museu Nacional e o Paulista (Schwarcz, 2001) -, mas as que ocorrem

entre as elites dos dois Estados, em função do

panorama social que emerge:

Com

o crescente predomínio das regiões cafeeiras

paulistas, e concomitante decadência das portentosas

fazendas cariocas do Vale do Paraíba, já na

década de 80 do século passado vivia-se uma

evidente mudança no equilíbrio interno do país.

São Paulo, nesse momento, representava o estado mais

dinâmico, não só devido a sua situação

econômica privilegiada, como também por contar

com melhor nível de integração interna,

amplamente garantido por sua extensa rede ferroviária.

A nova configuração, por sua vez, não

passará imune a esses arranjos institucionais que tenderão

a produzir e reproduzir internamente dilemas vivenciados na

esfera política e econômica. (Schwarcz, 1993,

126)

Nesse

contexto, o IHGSP seria beneficiado pela situação

financeira do estado, que o apoiava, o que lhe possibilitava

"condições de lutar pela preponderância

sobre os institutos de outras regiões" (Schwarcz,

1993, 129). Com efeito, a Revista do grupo apresenta um padrão

similar de qualidade material à do IHGB e sua distribuição

deveria ter condições equivalentes. De outro lado,

o IHGSP será uma instância de produção

a afirmar uma suposta especificidade paulista, elaborar tradições

do estado - através de biografias de seus vultos, estudos

sobre o passado da província etc.

Nesse

sentido, é também uma historiografia com teor

cívico, paulista sobretudo, mas que buscava afirmar a

prevalência de São Paulo perante a nação

como um todo. Um regionalismo imperialista, por assim dizer.

Não é por outra razão que será gestada

no IHGSP uma releitura da figura do bandeirante, no sentido

de elevá-lo à condição de construtor

da nação. Esse ponto nos conduz a outro aspecto

do contexto da época: a ideologia da "paulistanidade",

que, via bandeirante, mas também no tratamento de outros

temas, tem no Instituto um órgão (re)produtor

importante.

A

ideologia da "paulistanidade"

A

representação regional etnocêntrica construída

pelos paulistas tem uma longa trajetória, configurando

um conjunto de valores, concepções de mundo -

uma ideologia, em suma, nomeada pelos pesquisadores do assunto

como "paulistanidade". Este termo teria sido empregado

pela primeira vez pelo historiador Alfredo Ellis Jr., em 1933,

"para adjetivar o espírito, o sentimento que toma

conta dos paulistas e leva-os à guerra civil de 1932

depois dos ultrajes impostos pelo Governo Provisório"

(Cerri, 1998, § 5). No entanto, a "paulistanidade"

engloba manifestações anteriores de auto-valorização

regional, presentes já no século XVIII com a tentativa

de ligar as famílias paulistanas aos nomes da nobreza

portuguesa, na Nobiliarquia Paulistana, de Pedro Taques (idem,

§ 6).

A

paulistanidade, todavia, crescerá, assumindo a forma

de um sistema mais orgânico no momento, após a

Abolição e a República, em que a questão

nacional tornou-se uma grande preocupação dos

intelectuais brasileiros. Nesse sentido, a reflexão articulou-se

ao problema da nacionalidade. Então, manejando o instrumental

do positivismo, do evolucionismo e determinismo, questões

históricas, geográficas e de outros campos foram

interpretadas a partir de uma perspectiva que coloca São

Paulo como o pólo irradiador da brasilidade, origem da

nação, com uma "natural" vocação

para a liderança do país.

É

evidente que esta crença está relacionada à

circunstância de que o Estado passa a ter - em função

da economia do café e, depois, ao início da industrialização

- um papel mais relevante no país, começando a

adquirir a hegemonia econômica. O desenvolvimento alcançado

sustentava o discurso sobre uma distinção paulista,

os outros estados não teriam atingido o "grau de

civilização paulista" (Ellis Jr., 1930 apud

Moutinho, 1991, 111).

Ao

mesmo tempo, surge uma elite com pretensões de mando

nacional, ao qual a ideologia da paulistanidade cai como uma

luva e que, portanto, estimula esta representação.

O exemplo mais marcante de como isso ocorre no plano da História

é a mitificação, engendrada por historiadores

como Afonso d'Escrangnolle Taunay, da figura do bandeirante.

Os bandeirantes são descritos como responsáveis

pela configuração geográfica do país,

construtores da nacionalidade e identificados com o "ser

paulista".

Instituições

como o Museu Paulista (criado em 1895) e o Instituto Histórico

e Geográfico de São Paulo (1894), como dito -

do qual Taunay foi presidente e em cuja revista publicou muitos

trabalhos - participam dessa operação de um modo

fundamental, ao oferecerem argumentos documentais, conforme

os pressupostos de cientificidade da época, para a construção

mítica da figura do bandeirante. Como bem analisa Luca

(1998, 100-1):

Os

estudos históricos do período norteavam-se pela

busca de cientificidade, que se reputava garantida pela documentação.

Fontes fidedignas, cuidadosamente reunidas e imparcialmente

transcritas, naturalmente possibilitariam o acesso à

verdade. Nesse universo, carecia de sentido inquirir sobre

o relativismo dos testemunhos históricos ou a respeito

dos conceitos e modelos teóricos que guiavam o olhar

do pesquisador. [...] Certamente esta atitude ante o passado

não se constituía um antídoto contra

a subjetividade, mas contribuiu poderosamente para tornar

verossímil uma determinada imagem do bandeirismo.

Típica

"tradição inventada" (Hobsbawn), a paulistanidade

perdurará por muito tempo, com resquícios até

hoje, sobrevivendo à própria derrota paulista

em 32, de modo paradoxal: converte a derrota em vitória,

já que o movimento constitucionalista é visto

como uma expressão máxima da epopéia paulista

pelo Direito e Liberdade, o que só reafirma São

Paulo perante a nação (Cerri, 1998, § 24).

Feitas

estas considerações sobre a ideologia da paulistanidade,

passaremos, a seguir, à discussão sobre os trabalho

sobre a imprensa no Brasil produzidos no âmbito do IHGB

e no IGHSP, neste caso, especificamente, dos nexos entre a paulistanidade

e a pesquisa realizada. Neste caso há, em primeiro lugar,

o dado de origem da mesma, o Instituto Histórico e Geográfico

de São Paulo - espaço importante de criação

e irradiação dessa ideologia - e as relações

que grupo paulista (não) teve com os intelectuais que

pesquisaram a história geral e da imprensa brasileira,

no âmbito do Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro. Outro ponto é

a espécie de "mito de origem" que os estudos

do IHGSP apresentam sobre a imprensa em São Paulo.

No

caso da pesquisa do IHGB, como se vê a seguir, o ponto

de inflexão regional é a tentativa de estabelecer

contigüidade entre o Brasil Império - inclusive

a etapa do Reino Unido a Portugal -, e a República, com

base no Rio. Ignora-se, em grande medida, São Paulo,

desse modo. De outro lado, a história celebrativa proposta

procura ser a "história oficial" do Brasil,

isenta de conflitos e crente num destino de progresso que a

imprensa prenuncia para o país.

A

pesquisa sobre a imprensa no IHGB: "muito nos devemos orgulhar

do nosso paiz!"

|

Imagem

1 A própria composição

tipográfica permite perceber a centralidade do

Rio de Janeiro na história via IHGB, ao contrário

da história regional do Maranhão. Detalhes

das primeiras páginas dos trabalhos de Azevedo

(1865) e Marques (1878).

|

Imagem

2 A perspectiva monárquica

do IHGB e o regionalismo com base no Rio explicam

a adoção do marco de 1808 para o "estabelecimento

definitivo" da imprensa no Brasil, bem como a

inclusão de um retrato de D. João VI

na capa da revista do IHGB sobre o Centenário

da Imprensa.

|

|

A

Exposição Nacional, destinada a festejar a abertura

dos portos, isto é, o inicio da Independencia do Brazil

[...] lacunosa seria, se nella não figurasse uma secção

de jornaes. [...]

Deu uma nota clara, vibrante e harmoniosa, no hymno triumphal

entoado pelas grandes, bellas e úteis cousas reunidas

na Exposição - hymno do esforço, da enegia,

da perseverança, da capacidade e, sobretudo, da confiança

suprema na predestinação do Brazil.

Conde

Afonso Celso, Presidente da Comissão Executiva da Exposição

da Imprensa in: RIHGB (1908, Edição Especial

do Centenário da Imprensa Periódica)

O

primeiro texto da Revista do IHGB sobre a imprensa, provavelmente

o primeiro texto sobre a história da imprensa no Brasil,

será, não por acaso, uma descrição

da "Origem e desenvolvimento da imprensa no Rio de Janeiro"

(Azevedo, 1865). É significativo que, graficamente, na

primeira página do texto, os termos "Origem e desenvolvimento"

e "Imprensa" sejam destacados, enquanto "Rio

de Janeiro" não tanto, pois esta num corpo de texto

bem menor. É como se o Rio resumisse a história

brasileira até aquele momento.

Assim,

o autor tratará da inserção da imprensa

na cidade com Isidoro da Fonseca, mas não de nenhuma

das introduções efetivas ou hipotéticas

de prelos nas Províncias. A seguir, aborda a implantação

da Imprensa Régia e, de modo descritivo, vai arrolando

os principais momentos do jornalismo da época, principalmente

pelas menções ao que se publicou, ano a ano, conforme

um procedimento catalogatório bem típico do IHGB

e da historiografia da época, procurando reconstituir

o que foi a imprensa carioca.

Porém,

o tom sereno do texto não se mostra isento de interpretações,

de um certo tipo de discurso que se tornará característico

da "história oficial" da imprensa brasileira

via IHGB. Assim, se Azevedo procurar arrolar tudo que foi publicada

na época no Rio de Janeiro, os agentes e projetos mais

democráticos não merecem destaque, ao contrário

dos neutros (como o Diário do Rio de Janeiro) ou conservadores

(como José da Silva Lisboa). João Soares Lisboa,

um dos jornalistas de propostas mais democráticas então,

não é sequer citado. Seu jornal, O Correio do

Rio de Janeiro, ganha a menção do ano em que aparece,

junto outros periódicos que propugnam pela "liberdade

e pelo futuro da patria" em 1822, no entanto, estes são

caracterizados mais pela "linguagem exaltada e veemente"

do que por suas propostas.

Assim,

Azevedo inaugurará, no âmbito do estudo do jornalismo,

não só uma vertente de crítica aos pasquins

e sua linguagem "imprópria", mas também

uma historiografia ao mesmo tempo triunfante - a típica

história "oficial", conservadora, tão

criticada por Sodré em sua história da imprensa

(Sodré, 1966) -, confiante nos progressos do país

sob o Império e que recomenda uma "moderação"

para a linguagem do jornalismo. Os nexos sociais mais significativos

do fenômeno da imprensa são negligenciados. Azevedo,

como os pesquisadores que lhe seguem, preocupem-se mais inventariar

os inúmeros periódicos que de fato surgiram do

que entender sua influência de modo mais amplo: dados

sobre tiragens são raros, por conseguinte. Nessa perspectiva,

é mais coerente entender as dificuldades da imprensa

em função de uma suposta "fria e cruel"

indiferença popular, do que abordar o baixo nível

de alfabetização. Como demonstração

dessa crônica ufanista vale a pena transcrever um trecho

de sua conclusão:

Facil

é reconhecer o desenvolvimento que tem tido entre nós

a imprensa periodica, política e litteraria; os nossos

diarios não são inferiores aos da Europa nem

em formato, nem em variedade de materia, nem em nitidez de

impressão. Já se foram os tempos em que o jornal

politico era o pelourinho de reputações, o cego

cruento onde se sacrificavam a honra, a dignidade, os brios

de todos; felizmente hoje é modelada, digna e respeitosa

a linguagem da imprensa politica; ha mais gravidade e sisudeza

na expressão, mais escrúpulo e consciencia na

phrase; o jornalismo já não é o pasquim

antigo, é o pharol que guia, educa e doutrina o povo,

[...] o pensamento, a vida do progresso social.

Tambem

tem progredido a imprensa litteraria; cada ano augmenta-se

o numero de obras impressas no paiz, vai se propagando o gosto

da leitura, vai tomando um caracter mais peculiar e patrio

a litteratura do paiz; há mais animação

e vida nas letras, e pouco e pouco vai desapparecendo essa

indifferença fria e cruel, que nos tem sido fatal,

e que tem talvez retardado o progresso material e moral a

nação. (Azevedo, 1865, 223-4)

Outros

textos sobre a imprensa brasileira que aparecem na Revista do

IHGB dizem respeito à imprensa do Maranhão (Marques,

1878 e 1888), caso em que a folha de rosto do trabalho dá,

graficamente, o mesmo destaque aos termos "imprensa"

e "Maranhão", ou seja, não há

dúvida que se trata de uma história regional,

sem as pretensões nacionais do Rio. Existem ainda outros

estudos publicados em Institutos regionais - trabalhos que não

fogem ao modelo historiográfico do IHGB. Todavia, para

efeito da discussão desse texto, nos voltamos para a

análise do volume especial da Revista do IHGB sobre o

centenário da imprensa no Brasil.

A

revista inicia-se com uma introdução de Max Fleiuss

que demarca o contexto no qual foi preparada a edição:

a partir de uma iniciativa sua e de Alfredo de Carvalho, numa

das sessões ordinárias IHGB, no ano anterior,

para que fosse promovida "uma solennidade, de caracter

essencialmente historico, para comemmorar o primeiro centenario

da imprensa periodica no Brasil" (RIHGB, 1908, Tomo dedicado

ao centenário da imprensa, V). Nesse sentido é

redigida uma proposta, que vale a pena transcrever:

Considerando

que a 13 de maio de 1908 se completa o primeiro centenário

do estabelecimento definitivo da Imprensa no Brazil, com a

promulgação do decreto que creou a Imprensa

Regia, propomos que o Instituto Histórico e Geographico

Brazileiro promova a celebração condigna de

data tão memoravel, por meio de uma exposição

jornalística, a ser inaugurada naquelle dia, procurando

angariar para este fim o auxílio dos poderes publicos

e da Imprensa de todo o paiz. (Fleiuss, RIHGB, 1908, VI) Grifo

nosso.

É

essencial notar nesta fala a idéia de "estabelecimento

definitivo", pois é esse conceito que permite driblar

a comprovada existência de uma tipografia no Rio em 1747

(do impressor Isidoro da Fonseca), bem como a - reivindicada

pelos pernambucanos - tipografia de Recife no início

do século XVIII. E, dessa forma, estabelecer um marco

que tem a monarquia como centro - não por acaso, a primeira

página da revista do IHGB sobre o centenário traz

uma gravura do "Príncipe D. João - auctor

do decreto de 13 de maio de 1808, instituindo a Impressão

Régia no Brasil".

O

texto introdutório de Fleiuss vai também desvelando

a montagem de comissão que organizaria o evento, que

procurou contemplar tanto os indivíduos ilustres que

davam visibilidade ao Instituto, quanto membros mais operativos

do Rio e outros locais. Os participantes dessa comissão

teriam as seguintes tarefas: organizar a exposição

dos jornais publicados de 1808 a 1907; publicar uma monografia

sobre a imprensa periódica brasileira; publicar um catálogo

de "todos os specimens, ou collecções que

figurarem na Exposição" e promoverem a cunhagem

de uma moeda comemorativa (Fleiuss, 1908, RIHGB, VIII).

A

monografia sobre a imprensa fica a cargo de Alfredo de Carvalho,

e será a primeira parte da revista dedicada ao centenário

(Carvalho, 1908). Já os catálogos publicados na

segunda parte da revista seriam "parciais" (os Annaes

da Imprensa Periódica Brazileira) e estão ligados

a Institutos na órbita do IHGB, ou seja, Pernambuco,

Maranhão e outros, mas não o IHGSP. A aparente

exclusão é marcante, pois um dos membros do Instituto

paulista, Lafayete de Toledo, faria um trabalho, em tudo similar

ao que é centralizado no IHGB, antes (Toledo, 1898).

De fato, não se identificam, entre os vários nomes

ligados ao empreendimento, pessoas ligadas à instituição

paulista. E embora se faça menção a elaboração

de um catálogo para São Paulo (a cargo de Pedro

Augusto Carneiro Lessa), bem como a outros estados, ele não

faz parte da revista (Fleiuss, RIHGB, 1908, IX); aparentemente

tais catálogos não foram publicados.

Chamativo

ainda é o fato que, dentre as 44 reproduções

de capas de periódicos de todo o Brasil que ilustram

a primeira parte da Revista, apenas uma é de um jornal

paulista (O Farol Paulista entre as páginas 16 e 17),

contra 12 reproduções de periódicos surgidos

no estado do Rio. Estas são evidencias da disputa entre

Rio e São Paulo, aspecto ressaltado quando se lê

o trecho do trabalho de Alfredo de Carvalho - que, por sinal,

cita o trabalho de Lafayette de Toledo - sobre a situação

da imprensa do estado, em 1908: "actualmente é S.

Paulo o Estado no qual se conta maior numero de typographias

e o jornalismo mais copioso de todo o Brazil, difundido por

noventa e cinco localidades" (Carvalho, 1908, 66).

Quanto

ao texto de Carvalho propriamente, ele, como de praxe, discutirá

o surgimento da imprensa no Brasil: as tentativas holandesas,

refutadas por José Higino Duarte Pereira (1883), na revista

do Instituto Pernambucano. Descreve ainda, com base num provável

erro de interpretação, a existência de uma

tipografia no Recife em 1706, que seria a primeira, ainda que

breve, tipografia a funcionar no país. Mais corretamente

menciona também o caso de Isidoro da Fonseca até

chegar, por fim, ao estabelecimento da Imprensa Régia,

em 1808. O que se segue é a descrição das

realizações da imprensa no Rio e do estabelecimento

da imprensa nas províncias.

A

continuidade da pesquisa sobre a imprensa no Rio mostra a importância

de Max Fleiuss na constituição de uma perspectiva

auto-celebrativa, monárquica e que privilegia o ponto

de vista do Rio na construção "nacional"

da história da imprensa. Chegado a centenários,

Fleiuss afirma que o da Missão Artística impelia-o

a "referir-se, embora ligeiramente, á Caricatura

no Brasil" (Fleiuss, 1917, 587). Neste trabalho, publicado

também na Revista do IHGB, o autor - filho do desenhista

Henrique Fleiuss, proprietário e editor da Semana Ilustrada,

órgão popular no Segundo Reinado - faz inicialmente

considerações sobre a caricatura e o riso, no

mundo todo, depois aborda o caso brasileiro. Refere-se às

manifestações artísticas dos índios,

que logo, porém, releva, pois "a arte, com todos

os seus characteristicos de civilização moderna,

só apparece no Brasil, depois da transmigração

da família real portugueza para o Rio de Janeiro"

(Fleiuss, 1917, 595). Os marcos mais importantes dessa história

serão sempre "oficiais" e baseados na Corte:

a vinda da família real lusitana traz a "civilização"

ao Brasil.

Como

sempre são arrolados periódicos, ilustrados dessa

vez, que apareceram em todo o país. O que é importante

notar quanto a isso é que Fleiuss (1917, 600) afirma,

em relação a alguns dados sobre a imprensa paulista,

que estes eram originais de um trabalho do historiador Afonso

A. de Freitas (1914), trabalho importante que, como veremos,

continua o estudo inventariante de Lafayete de Toledo (1898)

sobre a imprensa em São Paulo. Retenha-se este ponto

para a discussão do próximo trabalho de Fleiuss.

Quanto

a este texto sobre a caricatura ainda, é notável

a boa avaliação do imperador D. Pedro II, que

"embora não raro injustamente alvejado pelo ousado

e desrespeitoso lapis dos caricaturistas mais notáveis"

(Fleiuss, 1917, 607) seria um homem de tolerância exemplar.

O tom ufanista com que o texto é finalizado também

merece a transcrição pela tipicidade:

Honra

principalmente aos caricaturistas brasileiros, synthetizados

em Raul Pederneiras, Calixto Cordeiro e J. Carlos, que não

precisam de pedir licções aos melhores do extrangeiro,

provando que, ainda nesse ponto de vista, muito nos devemos

orgulhar do nosso paiz! (Fleiuss, 1917, 609)

Outro

centenário, dessa vez o da independência em 1922,

dá ensejo ao próximo estudo de Fleiuss sobre a

imprensa, o último texto do grupo da historia da imprensa

brasileira no IHGB, nessa primeira fase de estudos. Trata-se

do verbete "A imprensa no Brasil" que o Instituto

insere em seu Diccionario Histórico, Geographico e Ethographico

do Brasil. Nele Fleiuss nota a ausência da imprensa na

Colônia, mas tenta explicar o fato pela

phobia

das "lettras de imprimir" por parte da realeza absoluta,

[que] não foi característica exclusiva da Monarchia

Lusitana; o horror aos prélos não foi sómente

peculiar ao Brasil-Colonia; observa-se em todas as possessões

americanas, mesmo nas de origem saxonica. (Fleiuss, 1922,

1551)

Como

se vê, o uso de meias-verdades - de fato, houve um receio

do papel da imprensa por parte de monarquias, não obstante,

a cidade do México e o Peru e outras colônias espanholas

e inglesas tiveram prelos bem antes do Brasil - procura justificar,

pelo espírito do tempo, algo que foi bem mais característico

do Império Português (o obscurantismo na colonização)

do que o texto dessa historiografia oficial afirma.

Fleiuss

registra - a partir das informações de Pereira

(1883) - que os holandeses não teriam mesmo introduzido

a imprensa no país, sendo esta introduzida primeiro em

Recife, por "alguem cujo nome a tradição

não guarda", no início do século XVIII.

Aqui ele remete-se à "abalizada opinião de

Alfredo de Carvalho" (Fleiuss, 1922, 1551) - isto, hoje,

como sabe, é questionado. E, outro aspecto importante,

esta data, de qualquer forma, não foi o marco escolhido

pelo IHGB para marcar o centenário da imprensa no Brasil,

mas sim o ano de 1808, com a chegada de D. João e a Imprensa

Régia. Quer dizer a opinião do regional Instituto

pernambucano tinha certo peso, mas não tanto assim.

A

seguir, o autor, nesta primeira parte de seu texto dedica-se

ao periodismo que surge no Rio de Janeiro (cerca de 14 páginas),

arrolando os trabalhos que apareceram, suas tendências

etc. (num tom próximo ao de Moreira de Azevedo e Carvalho,

nos trabalhos já comentados). Uma segunda parte do texto

aborda a introdução e primeiros empreendimentos

tipográficos nas províncias (7 páginas).

Por fim, auto-elogiando o "certame brihantissimo que foi

a Exposição Commemorativa do Primeiro Centenário

da Imprensa Periodica no Brasil, promovido pelo Instituto Histórico

e Geographico Brasileiro" (Fleiuss, 1922, 1571), procura

sumariar os jornais existentes "ao cahir do império,

em 1889 e dos que actualmente apparecem", conforme os dados

levantados pelo autor (no próprio contexto da comemoração

do centenário) e fornecidos a ele por outros pesquisadores.

Esta parte soma cerca de 14 páginas.

O

que esta parte, em específico, tem de interessante é

que não demonstra apenas uma centralidade do Rio, mas

também que subestima a imprensa paulista - provavelmente

o mesmo ocorre com outras províncias. Porém, o

caso de São Paulo é marcante, tendo em visto o

ambiente de disputas entre Institutos e concepções

de história nacional que temos apontado. Ora, o próprio

Fleiuss (1922, 1570) vai reconhecer que o "desenvolvimento

jornalistico paulista intensifica-se, irradia-se prodigiosamente.

Hoje figura S. Paulo como o nucleo de maxima eclosão

das artes graphicas e do Jornalismo brasiliense", fazendo

eco ao relato de Alfredo de Carvalho, de 1908, já citado.

Todavia,

se é claro que Fleiuss trabalha com informações

da pesquisa de Lafayette de Toledo (1898) sobre a imprensa paulista,

neste texto, ignora o trabalho de Freitas (1914), que, como

vimos, ele conhecia. É só isso que justifica que,

na última parte do texto, se dedique a São Paulo

menos espaço que à maioria dos estados. Assim,

se evidencia igualmente como por meio da manipulação

e omissão de dados - que esta historiografia privilegia

como índice da desejável (para esta concepção

de história) neutralidade do investigador - logra-se

construir uma narrativa fortemente local da imprensa no Brasil,

com base no Rio. Os paulistas, com outras estratégias,

mas métodos similares, tentariam narrar uma outra "história

nacional".

A

pesquisa sobre a imprensa no IHGSP: "Paulicéa [...]

obra maravilhosa de que só é capaz a geração

que sente ainda pulsar-lhe nas artérias o sangue do bandeirante"

(3)

|

|

Imagem

3:

Capa e página do miolo do estudo matricial, de

Lafayette de Toledo (1898), dentro da concepção

inventariante da história da imprensa feita na

época.

|

-

Vamos á casa do dr. Affonso de Freitas?

Do

Presidente do Instituto Historico e Geographico de São

Paulo?

E fomos. Era lá na rua Dr. Capote Valente, num recanto

muito proprio para quem reconstrue éras passadas e

tempos idos.

Quando

apareceu tive para comigo esta expressão: É

paulista e da gemma!

Bueno

(1931, 43)

O

possível primeiro estudo sobre a imprensa paulista(4)

foi escrito por Lafayete de Toledo (1898), que era jornalista,

tendo atuado em muitos jornais do interior de São Paulo

e também da capital - como o Diário Popular, onde

publicou inicialmente seu estudo. Depois disso, incorporou críticas

e comentários de leitores, que havia sugerido que lhe

fossem enviadas, quando fossem observadas omissões, e

o trabalho foi publicado na Revista do IHGSP.

Esse aspecto, aliado ao seu conhecimento do meio jornalístico

de São Paulo, parece contribuir para a extensão

desse inventário da imprensa periódica paulista

entre 1827-1896, que constitui a segunda parte do texto. São

listados nada menos do que 1.536 jornais, revistas e periódicos,

organizados num sistema que combina ordem alfabética

com uma cronologia de fundação. Parte dos periódicos

recebe comentários, sobre duração, motivações

políticas, tendências etc., infelizmente não

há dados sobre tiragens. É, em termos da pesquisa

inventariante que marca o início do estudo imprensa então,

o trabalho matricial. Feito antes da edição comemorativa

do Centenário da imprensa feita pela revista do IHGB

que, como dissemos, ignora-o.

Imagem

4 Detalhe da primeira página

e cabeçalho do miolo de trabalho de Afonso de

Freitas, no qual a imprensa paulista transforma-se em

"imprensa brasileira".

|

|

É

nessa perspectiva - da diminuição, quase exclusão,

de São Paulo do panorama nacional - que podemos perceber

o primeiro trabalho de Afonso de Freitas (1914) sobre a imprensa

como uma espécie de resposta simbólica do grupo

paulista ao carioca. Afirmação da capacidade paulista

de superar dificuldades, "má vontade" do poder

central, e mostrar-se superior em realizações

aos demais estados do país.

Freitas

continua o trabalho de Toledo (1898) e outro de Martins (1912)

- este voltado exclusivamente para as iniciativas da imprensa

paulistana até 1893. A pesquisa, porém, não

é uma resposta explícita, não configura

uma polêmica direta com o IHGB(5), mas parece tentar demonstrar,

já na sua dimensão quantitativa - o trabalho possui

815 páginas, mais que toda a Revista do IHGB sobre Centenário

brasileiro -, a importância e "peculiaridade"

paulista e de sua imprensa, dentro da federação.

|

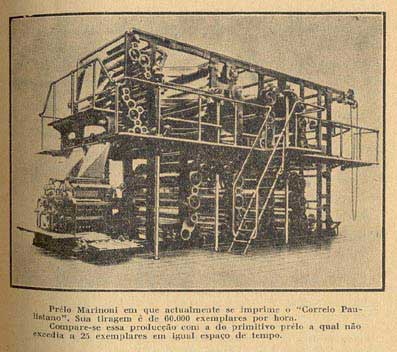

Imagem

5 Ilustração de

um dos trabalhos de Afonso de Freitas, que demonstra a

preocupação em caracterizar a pujança

da imprensa paulista já nas primeiras décadas

do século XX.

|

Outro

aspecto a notar é que Freitas era um historiador em ascensão,

quando publicou este trabalho, que galgaria todos os postos

importantes no IHGSP até tornar-se presidente do mesmo,

de 1921 a 1930, quando morre. Isto é, entendida como

"resposta" de um grupo a outro, não era dada

por um elemento qualquer. Ele também publicaria outros

trabalhos sobre a imprensa paulista, uma memória do Correio

Paulistano em 1831, uma complementação ao trabalho

que discutiremos adiante e um texto de conferência sobre

o primeiro centenário da imprensa paulista (respectivamente,

Freitas, 1915, 1928[6], 1928a).

Tal

interesse quanto à impressa paulista é parte do

esforço de valorização das características

e conquistas do estado, levado a cabo pelo IHGSP. Assim, a preocupação

em estudá-la já aparece numa lista de assuntos

aprovados pelo Instituto, em 1895 (vide RIHGSP, 1895 apud Schwarcz,

1993, 129).

Um

outro aspecto, especificamente de conteúdo do texto de

Freitas chama ainda a atenção: os elementos discursivos

ligados à criação do que designaremos de

"mito da fundação"(7) da imprensa paulista.

O trabalho elabora uma narração de origem (inexistente

em Toledo e Martins) desta imprensa, que tenderá a fixar-se

e ser perpetuada pelos trabalhos que lhe seguem (Freitas Nobre,

1950, Duarte, 1957/1972, Oliveira, 1978; em versão romanesca:

Schmidt, 1954). Enquanto Toledo e Martins iniciam seu relato

com o início de O Farol Paulistano, sem mais, Freitas

irá estender-se, por um lado, nas dificuldades encontradas

para a implantação da tipografia em São

Paulo. De outro, resgatará uma experiência de jornal

manuscrito, O Paulista, anterior a O Farol.

|

Imagem

6

Afonso de Freitas, cuja historiografia marcadamente paulista

envolveu estudos sobre outros aspectos de São Paulo,

além da imprensa, como as populações

indígenas locais e estripes paulistanas. Publicou

ainda, em 1921, o livro Tradições e reminiscências

paulistanas, continuamente reeditado.

|

Da

longa e documentada descrição das iniciativas

junto à Corte para introdução da imprensa

em São Paulo, vale notar o explícito destaque

ao papel de São Paulo na independência, conforme

o relato, pois a possível tipografia estaria relacionada

à

magnificancia

imperial [que] parecia pretender pagar a dívida contrahida

com os Paulistas pela acção decisiva de S. Paulo

na modorrenta questão da fundação do

império pelos Bragança, que so teve solução

nos campos do Ypiranga por sáfaro ser então

o terreno de acção político-nacionalista

do Rio de Janeiro e Minas Geraes, mau grado os ingênuos

esforços [...], no baldado intento que das encostas

da velha cidade de Ouro Preto partisse o brado de independência.

(Freitas, 1914, 330)

O

jogo burocrático de protelações para o

envio da tipografia descrito, a partir da "leitura de quantos

papeis relativos ao assunto no chegaram ás mãos",

mostra, segundo Freitas (1914, 333), "o pouco empenho dos

dirigentes do primeiro império em se tornarem agradáveis

e em fazerem justiça aos Paulistas". Em continuidade

a esse esforço inútil é que se engata o

surgimento do jornal manuscrito O Paulista, em 1823. Criado

a partir de um "Plano de estabelecimento patriotico destinado

a supprir a falta de uma Typographia", por um professor

de gramática e retórica muito jovem - o "mestrinho"

- apoiado pela alta administração da província,

o jornal bi-semanário aparentemente não dura muito

(talvez dois meses), porém, parece provar, conforme o

relato de Freitas, a capacidade paulista para superar dificuldades,

daí sua valorização.

É com O Paulista, pois, que o autor começa sua

longa e minuciosa relação dos periódicos

editados em São Paulo até 1914. Ao Paulista, e

a um intervalo nas tentativas de introduzir uma tipografia,

chega-se a 1827 quando esta é implantada finalmente em

São Paulo - graças a um particular, não

à ajuda da Capital. E a este marco segue-se um aluvião

de periódicos, um progresso da imprensa em São

Paulo, que faria com que ela fosse, em 1914,

indiscutivelmente

a mais desenvolvida de todas as das outras circumscripções

brasileiras, apresenta todas as caracteristicas do mais adiantado

jornalismo e amplamente satisfeitas as necessidades e as exigencias

da sociedade moderna em que o progresso da civilização

transformou o velho e lendario dominio dos bandeirantes. (Freitas,

1914, 341, grifo nosso)

O

mito de fundação da imprensa paulista, ou seja,

o relato da criação da mesma conforme produzido

por Freitas (1914), procura significar a capacidade, tenacidade

e liderança de São Paulo - não por acaso,

ele articula-se ao tema da independência, com papel de

destaque para a então província. "Tratava-se",

dessa forma, como nota Schwarcz (1993, 123-4), "de ir buscar

no passado fatos e vultos da história do estado que fossem

representativos para constituir uma historiografia marcadamente

paulista, mas que desse conta do país como um todo".

Outro

aspecto que deixa clara as diferentes concepções

entre IHGB e IHGSP sobre o Brasil é quanto ao papel da

monarquia. Na primeira parte do trabalho de Freitas ora discutido,

a que antecede ao catálogo de periódicos, a interpretação

da história feita pelo autor mostra-se crítica

ao "antigo regime", e por extensão ao período

joanino. Sua análise tem uma perspectiva negativa (ainda

que relativizada por reconhecer as melhorias que o Brasil ganha

com a administração joanina) à "despótica

administração colonial", até pouco

antes da independência, ponto que não é

comum entre os autores do IHGB. Ou seja, a história via

IHGSP passava centralmente não apenas por São

Paulo, mas também pela República.

Vale,

por fim, observar que uma interpretação como é

feita sobre a pesquisa em São Paulo talvez nos ajude

a rever a própria história do pré-jornalismo

no Brasil, pois um dos aspectos usados para construir o mito

de fundação da mesma - a existência de um

jornal manuscrito - não parece ser uma peculiaridade

paulista. Porém, não é uma questão

que ganha relevância nos trabalhos de outros historiadores

da época em outras regiões - e nem até

hoje. Ganhou em São Paulo, devido ao papel que poderia

assumir para construir o mito, e sugere mesmo uma linha de investigação.

Não se ignoram, as menções a panfletos

e folhetos manuscritos, descritos em histórias da imprensa,

porém, acreditamos ser provável que tenham existido

outros jornais como O Paulista, não destacados em função

do olhar que privilegia, como símbolo de civilização,

a implantação da imprensa nas províncias.

Perspectiva, por sinal, construída no período

analisado aqui.

Conclusão

Ao

falar sobre a "elite paulista" de meados dos anos

1930, Lévi-Strauss (1996, 95) nota que ela formava uma

flora "mais exótica do que se imaginava", que

se pensava cosmopolita, mas não sabia o quanto era típica.

Os historiadores de nossa imprensa do período aqui analisado

parecem ter uma posição análoga: pretendem

redigir a historia "nacional", mas não superam

os localismos - no pior, acabam servindo a projetos de diferentes

oligarquias. Num tempo de baixíssima diferenciação

e autonomização do trabalho intelectual, seria

difícil esperar mais. De qualquer forma, ainda que muitos

elementos dos Institutos tenham sido os primeiros catedráticos

de nossas universidades, o padrão do trabalho intelectual

subiria a ponto de superar o modelo dos IHs, bem como sua concepção

de história. Chega a ser sintomático que, em 1923,

num dos trabalhos muito característicos e comuns aos

IHs, uma Revista do IHGB que enfoca as "antiqualhas"

(aspectos antigos e pitorescos de uma localidade) do Rio de

Janeiro tenha por verbete os "Institutos Históricos"

(RIHGB, Tomo 9, vol. 147, 182-5).

Caberia,

em outra oportunidade, avaliar a herança da pesquisa

dessa pioneira em Comunicação, em termos mais

específicos sobre seus possíveis significados

para a área hoje. Assim como, desenvolver o tema quanto

a outros Institutos - aspecto que reforçaria o argumento

principal do texto. A primeira questão fica reservada

ao futuro. Já quanto ao segundo ponto é possível

comentar, preliminarmente, sobre a pesquisa do Instituto Pernambucano,

que, menos do que a historiografia da imprensa, o que interessava

era a investigação do período holandês

(nada menos que 51% dos artigos da revista do IAGP entre 1863

a 1930 são dedicados ao tema, conforme Schwarcz, 1993,

120) para ressaltar a atitude "valente e patriota"

dos pernambucanos ao expulsá-los.

Por

isso, não deve ter sido sem contentamento que se chegou

aos resultados de que não houve imprensa no período

de dominação holandesa (Pereira, 1883; como típica

investigação regional este trabalho aparecerá

na Revista do IAGP e não na do IHGB). Ao mesmo tempo,

Alfredo de Carvalho (1908), como vimos, reivindicará

a prioridade da introdução da imprensa no Brasil

para Pernambuco, no início do século XVIII. Como

se sabe, até hoje não foram encontradas provas

consistentes dessa tipografia. Já Minas poderá

respaldar um pioneirismo a partir do padre Viegas, que imprimiu

um pequeno opúsculo utilizando a calcografia, em 1807,

um ano antes da introdução da tipografia por meio

da Imprensa Régia (Veiga, 1897 apud Barbosa, 1902, 245-7).

Referências

bibliográficas

AZEVEDO,

Manoel Duarte Moreira de. 1865. Origens e desenvolvimento da

imprensa no Rio de Janeiro. RIHGB, Tomo 28, Rio de Janeiro,

pp. 169-224.

BARBOSA,

A. da Cunha. 1902. Origem e desenvolvimento da imprensa colonial

brazileira. RIHGB, Tomo LXIII, Rio de Janeiro, pp. 239-262.

BARTHES,

Roland. 1975. Mitologias. São Paulo, Difel, 2ª.

ed.

BUENO,

Silveira. 1931. Perfil do Dr. Affonso Antonio de Freitas. RIHGSP,

São Paulo, vol. 28, pp. 43-45.

CAMPOS,

Tullio de. 1900. Evaristo Ferreira da Veiga (Commemoração

Historica). RIHGSP, São Paulo, vol. V.

CARVALHO,

Alfredo de. 1908. Genese e progresso da imprensa periódica

no Brazil. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo consagrado à Exposição

Comemorativa do Primeiro Centenário da Imprensa Periódica

no Brasil, pp. 3-71.

CERRI,

Luis Fernando. 1998. Non ducor, duco: a ideologia da paulistanidade

e a escola. Revista Brasileira de História. Vol. 18,

n. 36, São Paulo. Disponível em www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200007&Ing=en&nrm=isso.

COSTA,

F. A. Pereira da. 1891. Estabelecimento e desenvolvimento da

imprensa em Pernambuco. RIAGPE, Recife, Tomo 39.

DUARTE,

Paulo. 1972 (1ª. Ed: 1957). História da imprensa

em São Paulo. São Paulo, ECA/USP.

FARIA,

Julio Cezar. 1931. Discurso. RIHGSP, São Paulo, vol.

28, pp. 15-31.

FLEIUSS,

Max. 1922. A imprensa no Brasil. In: Diccionario Histórico,

Geographico e Ethographico do Brasil, vol. 2, Rio de Janeiro,

Imprensa Nacional, pp. 1550-1585.

______________.

1916. A caricatura no Brasil. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo 80,

pp. 587-609.

FREITAS,

Affonso A. de. 1914. A imprensa periódica de São

Paulo. RIHGSP, São Paulo, vol. XIX, pp. 321-1136.

______________.

1915. O "Correio Paulistano" em 1831. RIHGSP, vol.

XX, pp. 391-399.

______________.

1928. O primeiro centenário da fundação

da imprensa paulista. RIHGSP, São Paulo, vol. XXV, pp.

5-42.

______________.

1928a. Notas à margem do estudo "A imprensa periódica".

RIHGSP, São Paulo, vol. XXV, pp. 445-490.

FREITAS

NOBRE, José. 1950. História da imprensa de São

Paulo. São Paulo, Edições Leia.

FURTADO,

Alcebíades. 1912. Biographia de Hippolito José

da Costa Pereira Furtado de Mendonça. RIHGSP, São

Paulo, vol. XVII, pp. 205-240.

GUIMARÃES,

Manoel Luís Salgado. 1988. Nação e civilização

nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico

Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Estudos

Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, pp. 5-27. Disponível

em www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/26.pdf.

LESSA,

Pedro Augusto Carneiro. 1912. João Francisco Lisboa.

RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo XX, pp. 65-97.

LÈVI-STRAUSS,

Claude. 1996. Tristes trópicos. São Paulo, Companhia

das Letras.

LUCA,

Tânia Regina de. 1999. A Revista do Brasil: um diagnóstico

para a (N)ação. São Paulo, Ed. UNESP.

MAGALHÃES,

José Vieira Couto de. 1931. Discurso. RIHGSP, São

Paulo, vol. 28, pp. 35-39.

MARQUES,

César Augusto. 1888. História da imprensa do Maranhão

[segunda parte]. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo LI, pp. 167-220.

____________.

1878. História da imprensa em Maranhão [primeira

parte]. RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo XLI, pp. 129-225.

MARTINS,

Antonio Egydio. 1912. Jornaes e jornalistas. RIHGSP, São

Paulo, vol. XVII, pp. 105-128.

MELLO,

Homem de. 1872. Biographia dos brasileiros illustres por armas,

letras, virtudes, etc.: Hyppolito José da Costa Pereira.

RIHGB, Rio de Janeiro, Tomo 45, pp. 203-246.

MORSE,

Richard. 1954. De comunidade a metrópole: biografia de

São Paulo. São Paulo, Comissão do IV Centenário.

MOUTINHO,

Jessita Maria Nogueira. 1991. A paulistanidade revista: algumas

reflexões sobre um discurso político. Tempo Social;

Rev. Sociol. USP, São Paulo, vol. 3 n.1-2, pp. 109-117.

OLIVEIRA,

João Gualberto. 1978. Nascimento da imprensa paulista.

São Paulo, Gráfica Sangirard.

PEREIRA,

José Higino Duarte. 1883. Advertencia. RIAGPE, Recife,

n. 28.

PERDIGÃO,

João Baptista de Oliveira. 1897. A imprensa do Ceará.

RIHGCE, Fortaleza, 2º. Trimestre.

SCHMIDT,

Afonso. 1954. São Paulo dos meus amores. São Paulo,

Clube do Livro.

SCHWARZC,

Lilia Moritz. 2001. O nascimento dos Museus brasileiros (1870-1910).

In: MICELI, Sergio (org.). História das Ciências

Sociais no Brasil. São Paulo, Sumaré, pp. 29-90.

____________.

1993. Os Institutos Históricos e Geográficos:

"guardiões da história oficial". In:

O espetáculo das raças. São Paulo, Companhia

das Letras, pp. 99-140.

SENNA,

Ernesto. A Imprensa Régia. 1911. RIHGSP, São Paulo,

vol. XIII, pp. 41-60.

SILVA,

Argemiro da. 1892. Alguns apontamentos biográficos de

Líbero Badaró. RIHGB, Tomo LIII, Rio de Janeiro,

pp. 309-384.

SILVA,

Nicoláo Duarte. 1930. Líbero Badaró: contribuição

à sua biografia. RIHGSP, São Paulo, vol. XXVIII,

pp. 463-577.

SODRÉ,

Nelson Werneck. 1966. História da imprensa no Brasil.

Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.

TOLEDO,

Lafayette de. 1898. Imprensa paulista. RIHGSP, São Paulo,

vol. III, pp. 303-521.

VAMPRÉ,

Spencer. 1931. Discurso. RIHGSP, São Paulo, vol. 28,

pp. 9-11.

VEIGA,

J. P. Xavier da, 1897. A imprensa em Minas Geraes. Jornal do

Commercio, Rio de Janeiro, junho.

Notas:

(1)

Conservamos nas citações a ortografia da época.

(2)

Conforme o levantamento mostrado por Schwarcz (1993), nas revistas

entre 1838 e 1938, predominam, correspondendo quase à

metade do material, os estudos históricos, seguidos por

discussões geográficas, entre elas sobre os limites

e fronteiras do país (18%) e, em terceiro lugar, vem

as biografias dos "grandes vultos" da história

pátria, bem como biografias (pequenos artigos) dos próprios

membros do Instituto, num azeitado mecanismo de auto-consagração,

conjunto que soma 16% dos trabalhos publicados na revista. Vale

a pena notar que Hipólito da Costa será um dos

biografados (Mello, 1872), na Revista do IHGB. Neste trabalho

se destaca justamente sua atividade como "escritor público",

ou seja, a atuação de Hipólito no Correio

Braziliense. Outros homens com atuação na imprensa

recebem também biografias, como João Francisco

Lisboa (Lessa, 1912) e Libero Badaró (Silva, 1890), a

vida deste jornalista, mereceu uma biografia também na

revista do IHGSP (Silva, 19930), o mesmo ocorre com Hipólito

da Costa (Furtado, 1912) e Evaristo da Veiga (Campos, 1900).

(3)

Magalhães (1931, 38), o trecho é de um discurso

publicado na Revista do IHGSP em memória do historiador,

então recentemente falecido, Afonso de Freitas, e ressalta

a preocupação da obra do estudioso com a "Paulicéa".

(4)

Richard Morse (1954, 58 e 308) faz referência a um trabalho

da Comissão de Redação do Instituto Histórico

(Brasileiro?) chamado Imprensa em São Paulo - a primeira

tipografia, que não é datado, porém. Encontra-se

em microfilme no IHGB.

(5)

É possível, porém, que exista uma remissão

direta, hoje não muita clara, a disputas deste tipo,

quando na última página do trabalho Freitas insere

uma "Explicação", na qual nota que,

fora alguns poucos documentos cedidos por Alfredo de Toledo,

"tudo o mais, o delineamento, bom ou máu do nosso

trabalho, o rebasamento da materia, os conhecimentos e doutrinas

expandidos - na Introducção - e em todo o corpo

da obra etc etc, são productos do nosso esforço

e saber, exclusivamente do nosso esforço e saber"

(Freitas, 1914, 1136).

(6)

Quanto a este texto é interessante notar a espécie

de "ato falho" (ou provocação) que é

a inserção de um cabeçalho, em todas as

páginas, exceto a primeira, onde se lê "Fundação

da Imprensa Brasileira". A intercambialidade entre paulista

e brasileiro é uma das expressões desse regionalismo

do IHGSP.

(7)

O mito aqui é pensado não como uma narrativa necessariamente

falsa, sem ancoragem empírica, o que o caracteriza é

antes ser uma "fala definida por sua intenção"

(Barthes, 1975, 145). No caso, a intencionalidade da demonstração

da capacidade paulista, como veremos.

*Richard

Romancin é doutorando na ECA/USP.

Voltar

|