"Notícias

Diversas"

Apontamentos

para a história

do fait divers no Brasil

Por Valéria Guimarães*

Às

vésperas do Natal do ano de 1910, no dia 8 de dezembro,

o leitor de um dos maiores jornais paulistanos, O Estado

de S.Paulo, podia ler nas suas últimas páginas

a notícia que segue abaixo transcrita.

Os

Desesperados

Uma rapariga que tenta suicidar-se, ingerindo querosene

e alvaiade [1]

Maria

dos Santos é o nome de uma rapariga de cor preta, que

reside à rua Joaquim Nabuco, 18. Maria há muito

enamorara-se perdidamente de um caboclo espadaúdo,

possuidor de fortes bigodes e cabeleira encaracolada. João

- assim se chama ele - correspondeu durante alguns meses à

afeição que lhe dedicava a rapariga e, diariamente

ia visitá-la, acompanhando-a a diversos cinemas no

bairro do Brás. Estavam as coisas neste pé,

quando João conheceu outra rapariga, a quem principiou

a cortejar. Maria soube do caso e enfureceu-se, fazendo-lhe

ver o seu procedimento incorreto, enganando as duas mulheres

ao mesmo tempo. João, que já se havia aborrecido

dela, achou magnífico o pretexto para acabar com aquilo,

e assim o fez. A infeliz Maria, desesperada com o procedimento

do seu namorado, ficou muito triste e escreveu-lhe diversas

cartas chamando-o, suplicando-lhe que não fosse tão

ingrato, que tivesse pena dela, e que se não atendesse

a seus rogos, matar-se-ia. João, seriamente preocupado

com sua nova apaixonada, não ligou importância

ao caso. Maria esperou debalde alguns dias e, vendo que ele

não mais a queria, resolveu por em prática o

que prometera. Assim é, que ontem à tarde, recolheu-se

a seu quarto e encheu um copo de querosene. Em seguida, adicionou-lhe

uma boa porção de alvaiade em pó, ingerindo

tudo de um trago. Momentos depois principiou a gritar desesperadamente,

alarmando os vizinhos, que correram a comunicar o que se passara

à polícia do Brás, comparecendo ao local

o capitão Ancede, primeiro subdelegado, acompanhado

do sr. dr. Marcondes Machado que fez os primeiros curativos.

Maria, cujo estado foi considerado grave, ficou em tratamento

em sua casa. [2]

O

título da reportagem salta aos olhos no meio de outras

tantas notícias: "Os Desesperados".

Este

era um dos títulos normalmente usados pelo O Estado

de S.Paulo para notícias de suicídios por

amor. O leitor familiarizado com o jornal tinha nele uma identificação

imediata do assunto a ser tratado. Talvez ao percorrer as páginas

do periódico seu olhar se detivesse nesta notícia,

atraído pela manchete que, de antemão, revelava

seu conteúdo: mais um suicídio por amor ocorria

na cidade. Sendo atento, certamente sabia que com o passar dos

anos estas notícias de suicídios por amor se tornavam

mais comuns.

Era

só ir folheando o jornal até chegar na seção

Notícias Diversas colocada em destaque antes dos

anúncios e depois das notícias de conteúdo

informativo chamadas de Telegramas. Neste caso o drama

era de Maria e João. No dia seguinte "Os Desesperados"

seriam outros, como outros existiram nos dias anteriores.

A

história da crônica acima é, em resumo,

a história de Maria dos Santos que sofria pelo abandono

e tentou se matar por amor. Levando em conta que a imprensa

paulistana podia ser considerada um espaço para debates

centrais na época estudada [3] e que o período

escolhido no recorte é de definição das

feições da República recém-instaurada,

esta notícia deve trazer nas entrelinhas algo mais sobre

a sensibilidade de uma época.

Uma

história contada sempre em terceira pessoa, onde é

sempre o outro que se mata, traçando uma linha

imaginária que coloca o jornalista e quem lê de

um lado e os suicidas ou "eles", "os desesperados",

do outro - uma distância afirmada entre eu e ele,

entre o aqui e o lá. [4]

Deste

"outro", a primeira coisa destacada pelo cronista

é a cor da pele: a "rapariga de cor preta".

Esta menção não é gratuita. Designa

o lugar que Maria ocupava na sociedade, denota a condição

social de uma pessoa pobre, o que é confirmado pelo endereço

dado a seguir, rua Joaquim Nabuco, na parte mais pobre do bairro

do Brás. A distância social é traduzida

na distância física imposta pela aparência

do corpo e pela topografia da cidade, que separava negros e

brancos, bairros de elite de bairros de pobres. Até meados

do século XIX, o Brás não passava de um

conjunto de chácaras, algumas pertencentes à gente

abastada como a Marquesa de Santos.

Em

1874, na gestão do Presidente de Província João

Teodoro Xavier (1872-1875), começa a ser arruado e a

região, drenada. Mas, ainda em 1910, na época

em que foi publicada a notícia sobre a tentativa de suicídio

de Maria, o Brás era assolado pelas enchentes da Várzea

do Carmo. Localizado na Zona Leste da capital, desde o final

do século XIX era conhecido por ser área fabril.

[5]

Entre

1900 e 1910 algumas de suas principais ruas foram pavimentadas,

o que fazia parte dos preparativos para receber a energia elétrica,

os novos bondes, também elétricos, e valorizar

os loteamentos que deveriam ser vendidos com vantagem. [6]

Era

separado do centro da cidade por esta área alagadiça

conhecida como Várzea do Carmo, reduto de insalubridade,

onde o mato crescia e o lixo era jogado. Mesmo com as reformas

urbanas que começavam a ocorrer, os problemas das enchentes

não se solucionavam. A principal avenida do Brás

era a Rangel Pestana e, por este motivo, era um pouco mais tratada

que o entorno. Por ela passavam os bondes elétricos que

faziam ponto final no Brás, Belém e Penha e as

linhas de trem da São Paulo Railway a cruzavam na altura

da Várzea do Carmo.

E

era justamente neste trecho em que morava a "preta"

Maria, a poucos metros da Rangel Pestana, da rua do Gasômetro,

que fazia ligação com o centro, e do Largo da

Concórdia. Jacob Penteado que morava não muito

longe dali, por volta de 1910, na rua Benjamim de Oliveira,

lembra que "Qualquer pancada de chuva inundava-a (...)

Muitas vezes, a água chegava até o peitoril da

janela." [7]

A

região da Várzea do Carmo era "então

cheia de valetas, lagoas e mato bem alto. À noite era

perigoso passar por ali, devido aos marginais que pernoitavam

nas moitas." [8] Era toda uma área que

não era bairro, embora pessoas dormissem ali, como testemunha

o autor, pertencente a uma família italiana pobre. E

isso caracterizou os arredores como lugar lúgubre, com

habitações coletivas e improvisadas e sujeita

a enchentes.

Enquanto

isso o bairro do Brás era urbanizado tendo recebido imigrantes

italianos em abundância. Esta zona de transição

que incluía a rua Joaquim Nabuco continuava precária

concentrando a população mais pobre, na sua maioria

negros, trocadilho irônico com o nome da rua. Nele "construíram-se

fábricas, chaminés por toda a parte, a forja,

o malho, os teares, os motores, os dínamos." [9]

Isso

fez com que o Brás ficasse conhecido como bairro italiano

embora a presença de negros também fosse maciça.

Após a abolição da escravatura em 1888,

a cidade se mostrou destino possível, onde a demanda

por serviços atraía essa população

abandonada à própria sorte.

O

Brás aos poucos passa a ser identificado com a modernidade

da indústria, enquanto que a Várzea do Carmo é

vista como bolsão de miséria que impede a cidade

de ser moderna.

As

imediações da Várzea eram ainda piores

que lugares como o Brás, cujas ruas não tinham

calçamento e onde, com exceção das vias

principais, não havia fornecimento de energia elétrica

ou outros serviços, eram habitados por este contingente

cada vez mais numeroso que se dirigia à cidade em busca

de alguma chance de sobrevivência. [10]

Abrigando

casas modestas, não raro coletivas, avizinhadas de chaminés

fumegantes e fumacentas que impregnavam o ar, este bairro tinha

entre seus índices uma das maiores taxas de mortalidade

infantil da capital do café. [11]

Suas

ruas eram muito movimentadas, sobretudo nas proximidades da

casa de Maria, que ficava ao lado da Central do Brasil [12]

e próxima à hospedaria dos Imigrantes, motivo

pelo qual havia várias pensões na região.

[13]

Parece

clara a intenção do cronista em traçar

uma ligação entre a cor da pele, a pobreza e o

lugar que Maria ocupava na cidade, como se estes fatores tivessem

uma relação direta. Este é um dos traços

característicos do jornal O Estado de S.Paulo:

ser, assumidamente, o porta-voz das novas teorias da época

que relacionavam os valores de progresso e civilização

com o determinismo então corrente, o qual estabelecia

uma ponte entre herança genética e traço

de caráter, incluindo aí a posição

social ocupada pela pessoa, conseqüência de sua inaptidão

e inferioridade inatas. [14]

Na

continuação de nossa crônica, a descrição

de João não é menos instrutiva: ele é

descrito como caboclo, o que equivalia a dizer que não

era branco, era de uma "raça inferior". Assim

como Maria, seu lugar na sociedade ficava calcado na qualidade

de mestiço que lhe era atribuída.

O

termo "caboclo" era empregado comumente, na época,

como sinônimo de indígena, por sua vez vistos como

o último lugar na escala racial, o protótipo do

selvagem.

Por

volta de 1840, o diplomata piemontês A. Alloat esteve

na corte de D. Pedro II, no Rio de Janeiro, quando descreve

"A Imagem dos Negros e dos Índios no Ambiente da

Corte" e ao se referir ao processo de "civilização"

dos índios Botocudos diz:

Alguns

caboclos já foram empregados na Marinha Imperial, e

creio que nela haveria um maior número se fossem mais

bem tratados, mas acostumados aqui, a crer que o melhor tratamento

é o chicote, ele é empregado indistintamente

contra todos, o que é causa de que nenhum marinheiro

estrangeiro queira se engajar; e assim, as equipagens da Marinha

Imperial são compostas do rebotalho da sociedade, que

é arrebanhado à força. [15]

Ele

se refere aos indígenas como "caboclos" e "rebotalho

da sociedade", obrigados ao trabalho duro da Marinha na

base da violência física e do chicote, expediente

corriqueiro no processo de "civilização"

empreendido pelos colonizadores portugueses.

Euclides

da Cunha em Os Sertões, cerca de um século

depois ainda se referia aos indígenas e seus descendentes

como caboclos. O termo "caboclo", portanto, equivalia

a "índio", e não apenas "mestiço

de branco e índio". Tinha um sentido extremamente

pejorativo na época. [16]

João,

"caboclo espadaúdo" - que quer dizer o que

tem espáduas largas; largo de ombros - possuidor de fortes

bigodes, ou seja, fisicamente forte e viril, traduz a imagem

de um trabalhador braçal tal qual seus remotos antepassados.

Ele podia ser o indígena aculturado que vinha para a

cidade servir de mão-de-obra barata, engrossando a parcela

dos baixos extratos sociais, ou mesmo um mestiço, cafuzo,

visto sua "cabeleira encaracolada".

Um

ou outro, índio ou mestiço, faziam parte de tudo

aquilo que a alta sociedade repugnava como inferior ou selvagem.

Ele era visto como sujeito sem caráter, sendo estabelecida

uma relação entre sua aparência e as atitudes

vis praticadas contra sua namorada, traindo-a. Sua condenação

como degenerado será a marca das discussões sobre

raça e nação nesta época, aliás,

conceitos que se confundiam no pensamento erudito local.

Parte

da opinião pública alimentava perspectivas bastante

negativas com a mestiçagem, sobretudo até o 1900.

Tomava-se como certo o resultado degenerativo desse processo

para a constituição da população

brasileira, onde o elemento negro dominaria, nos relegando definitivamente

aos mais baixos degraus na escala da evolução.

Aos poucos a discussão abre espaço para o otimismo

que cercava a idéia de branqueamento, ou seja, para a

possibilidade de uma mestiçagem regenerativa, que nada

mais era que a tentativa de adaptação do racismo

europeu às particularidades locais. [17]

Nesta

e em outras crônicas publicadas em O Estado de S.Paulo

estavam presentes várias facetas deste imaginário

que fazia circular discussões e polêmicas sobre

a questão da constituição da raça

brasileira e suas implicações sociais, ainda que

de maneira subliminar.

Continuando

a narrativa, o cronista traz para o leitor um pouco de cenas

cotidianas de intimidade: um namoro, o passeio nos cinemas,

a traição de João, a fúria de Maria.

Assim ele segue, sempre levando seu leitor a emoções

sucessivas causadas pelo antagonismo dos sentimentos em jogo,

como num folhetim, como num filme.

Quando

ele diz que "João correspondeu durante alguns meses

à afeição que lhe dedicava a rapariga"

mostra que a relação entre o casal era algo passageiro,

sem compromisso, tendo ido além da expectativa já

que João dedicava afeição à "rapariga"

e "diariamente ia visitá-la, acompanhando-a a diversos

cinemas no bairro do Brás".

Não

era um namoro. Maria e João tinham um "caso"

e ir aos cinemas de bairros pobres como era o Brás queria

dizer que João levava Maria a um lugar escuro, onde seus

corpos poderiam ficar mais próximos do que a moral conservadora

da época permitia, sujeitos à magia sensual da

irradiação das imagens gigantescas na tela, lugar

de lascívia e bolinação.

Os

cinemas nesta época eram improvisados em barracões

de zinco com "cadeirinha dobráveis, tipo cervejaria".

[18] Jacob Penteado ia "assistir cinema, então,

ainda grande novidade" no Teatro Colombo, no mesmo Brás

que circulavam os personagens de nossa crônica de tentativa

de suicídio por amor.

As

películas ali apresentadas eram interessantes. À

guisa de cinema sonoro, viam-se cenas onde aparecia um tenor,

trajado a caráter, cantando trechos de óperas,

mas a voz vinha de um fonógrafo, situado atrás

da tela. Pagava-se duzentos réis, na "galinheiro",

e quinhentos réis (adultos), na platéia. [19]

O

mesmo memorialista comenta a inauguração de outro

cinema, o Cinema Belém, no início da década

de dez, como uma verdadeira festa pública "um acontecimento

sensacional para a época". [20] Com a fachada

do barracão de zinco decorada com "lâmpada

multicores e uma estridente campainha ao alto, que trilava sem

cessar", [21] uma "furiosa" tocando

valsas para a "seleta assistência" que iniciou

"furioso rebolado, ali mesmo, na calçada".

[22]

As

sessões eram corridas, com várias exibições

de filmes na sua maioria franceses, de natureza variada: comédias,

musicais, ficção científica como o "Viagem

à Lua" de Melies, [23] filmes de amor como

"Delírio de Amor", dramas e crimes. No cinema

aconteciam também espetáculos circenses e de variedades.

O

Cinema Belém não apresentava apenas filmes.

Eram comuns os espetáculos de variedade, com artistas

de toda espécie. Lembro-me de Pimpinella, "soubrette"

(hoje seria vedeta) italiana que, com seu charme e trejeitos,

levou à falência um jovem negociante sírio,

estabelecido na esquina da Avenida Celso Garcia com a rua

Dr. Clementino, o qual, por ela, fez loucuras e acabou falando

sozinho. Amaram-se durante alguns meses e algumas dezenas

de contos, como diria nosso velho Machado de Assis. [24]

Estes

cinemas de bairro como os que Jacob Penteado e nossos João

e Maria freqüentavam cobravam ingressos mais baratos que

os cinemas do centro da cidade e que as entradas de grandes

teatros, freqüentados em sua maioria pelos abastados. Apenas

alguns destes, incluindo o Belém e o Colombo, tinham

acompanhamento musical.

Tocava-se

mazurca, para as fitas naturais; polca ou maxixe, para as

cômicas, e uma valsa bem langorosa, triste, chorosa,

para os dramas. [25]

Ir

ao cinema, portanto, consistia em um programa muito popular.

Seu encanto desbancou a fotografia e outras técnicas

que o precederam com a intenção de recuperar a

aparência de realidade da imagem vista em profundidade

como a fotografia em três dimensões. Esta última

havia virado moda, circulando, inclusive, em cartões-postais.

Neste

caso, o uso de estereoscópios tornava a fotografia "3-D"

muito inferior ao cinema, que dispensava qualquer tipo de intermediário

entre o olho e o objeto visualizado, ale, é claro, da

recuperação do movimento que a "fotografia

animada" [26] proporcionava.

A

imagem do cinema é, então,

Mais

completa que a fotografia, pois tem aliados movimento e palavra,

tem possibilidade de persuadir o público (...) [tem

o] uso da mensagem dramática, captação

de pequenos detalhes gráficos e desenhos animados;

(...) câmera lenta; reprodução fiel das

imagens, gestos, movimentos, sons, palavras, entonações;

(...) alto índice de atenção devido à

projeção em sala escura eliminando interferências.

[27]

Assistir

a um filme torna-se uma experiência que dá ilusão

da própria experiência de realidade, [28] pois

os objetos adquirem relevo e detalhe enquanto elementos subliminares

"são utilizados pelos cineastas para produzir impactos

afetivos". [29]

Percepção,

imaginação e noção são tocados

pela imagem fulgurosa da emanação de luz da tela

a resplandecer na obscuridade da ambiente, um estímulo

ultraluminoso que "de certo modo hipnotiza o espectador"

estado que é facilitado pelo "desaparecimento de

estímulos sensoriais concomitantes, relativos à

vida real". [30]

O

primeiro fator sugestivo que há que ter em conta é

o ambiente escuro em que o espectador deve submergir para

poder completar a imagem. A pouca luz produz um isolamento

exterior e reconcentra o espectador, evitando-lhe toda a distração.

Assim o espectador fica disponível e aberto para a

influência que o cinema queira exercer sobre ele. [31]

O

que não quer dizer que o espectador seja passivo, ao

contrário, nesta situação ele "desenvolve

uma grande atividade projetiva". [32]

Nicolau

Sevcenko aponta com precisão o quanto este espetáculo

tem de encantador, atestando seu poder sedutor e de mobilização

das atenções.

...o

cinema é uma arte feita para os olhos e o subconsciente,

não para a razão ou a explanação

verbal. É por isso que o cinema está mais próximo

da mitologia que da narrativa ou da história, com sua

estrutura orgânica e base verbal. [33]

E,

de fato, esse poder que tem o cinema de transformar pessoas

em "mitos", catalisadores da atenção

das massas anônimas que neles procuram referências,

sempre foi um dos seus maiores atrativos.

Mitos

materializados na figura dos heróis ou da heroína,

do mocinho ou da mocinha, que formavam o par romântico

preenchendo o ambiente do cinema com cenas sensuais, muitas

vezes explicitamente eróticas enquanto o espectador mergulhado

na escuridão podia exercitar o próprio estado

de excitação com a companheira ao lado. Era muito

provável que o viril João compartilhasse cenas

deste teor com Maria no escurinho do cinema do Brás para

onde a levava "diariamente".

"Estavam

as coisas neste pé quando João conheceu outra

rapariga", outra "Maria" qualquer, e com ela

deve ter continuado a gozar do ambiente de "intimidade

das salas escuras do cinema" [34] e toda a bolinagem

que a penumbra das salas, a proximidade dos corpos e as cenas

de amor incitavam. [35]

São

tipos condenados em todos os sentidos pela moral do cronista

e, em conseqüência, pela moral da "boa sociedade"

que ele representa. João, um caboclo que vivia às

voltas com raparigas, um promíscuo; e Maria, uma prostituta

talvez, se expondo às bolinagens nos cinemas da cidade.

Restava

à mulher traída escrever cartas de amor e de súplicas

ao objeto do desejo, fato digno de nota pelo cronista, afinal

Maria era negra e pobre e seria mais aceitável neste

contexto se fosse analfabeta. Resta-nos supor que esta afirmação

do jornal era pura invenção ou que aí viesse

implícita a insinuação de que ela fosse

uma daquelas leitoras de perigosos romances que incitavam ao

suicídio. Coisas da época.

De

outro lado havia uma remota chance de que fosse alfabetizada,

mas neste caso, sua escrita era tão condenável

quanto ela, escrita que só servia aos desígnios

ignominiosos deste amor vulgar e patético. A difícil

vida de Maria dos Santos, moradora dos arredores da insalubre

Várzea do Carmo, naquele trecho sórdido do bairro

do Brás, sequer é citada pelo cronista. Para ele

e seu leitor isso parece muito claro ao localizar sua casa,

sua cor, sua classe.

Ao

mesmo tempo, para os contemporâneos, o ato violento do

suicídio não poderia resultar de causas relativas

a questões sociais que assolavam a capital paulista com

todo tipo de problemas, ou seja, um crescimento acelerado que

acentuava a diferença entre ricos e pobres, sobretudo

no usufruto das muitas novidades que simbolizavam os valores

da civilização: e isso significava boa moradia,

educação, saúde, luz elétrica, água

encanada, remédios, utensílios domésticos,

enfim, tudo que a modernidade já podia propiciar mas

que poucos tinham acesso.

Estava

implícito no discurso do jornalista ao seu leitor, estabelecendo

uma cumplicidade entre os dois, algo que ligava o suicídio

à cor da pele, à posição social

dos retratados e, acima de tudo, ao desequilíbrio de

uma paixão doentia e desesperada. Enfim, o suicídio

vinha claramente vinculado à degeneração.

Para

o leitor atual a narrativa pode apresentar um tom excessivamente

dramático, dado pelos recursos literários que

o cronista lança mão, e chega mesmo a fazer rir

do lugar comum a que foram reduzidos os personagens, reais ou

não.

A

história tem então seu nó narrativo, seu

ápice, com a tentativa de suicídio de Maria. A

partir daí perde o andamento literário, meio romântico,

meio naturalista, encerrando com dados formais como procedimentos

oficiais e a informação do estado de saúde

da moça.

Existia,

contudo, uma designação precisa para este tipo

de reportagem sensacionalista que teve seus primórdios

em meados do século XIX e que tinha de péssima

reputação entre a camada culta da nossa elite,

sejam literatos, juristas ou profissionais da saúde,

responsáveis por colocar em ação os planos

de regeneração no início do século

XX.

As

primeiras questões formuladas então foram: o que

era esta notícia? E qual sua classificação

na história da imprensa?

Desgraça

pouca é bobagem: o conceito de fait divers

Uma

vez que foi apresentada a notícia no item anterior, é

possível conceituá-la. Num primeiro momento, ela

não passa de uma fórmula revelada muito eficaz

para chamar a atenção dos leitores de jornais

do início do século XX. Muito parecidos com a

tentativa de suicídio de Maria, tantos outros suicídios

por amor povoavam as páginas de periódicos nacionais

e estrangeiros, sérios, mundanos ou jocosos.

Rápido

sentimos o tom exagerado, extraordinário, romântico

e dramático da narrativa. Na história de João

e Maria, o caboclo e a negra, encontramos elementos do melodrama:

o par enamorado, o amor não correspondido, a traição,

a separação dos amantes, a carta de súplica

e ameaça e, enfim, a tentativa de suicídio. Imagens

sucessivas de gente desesperada, como diz o título, envolvida

em verdadeiras armadilhas da vida, como se fossem personagens

de um emocionante romance.

A

esse "...relato romanceado do cotidiano real" chamamos

de fait divers. [36]

Em

um fait divers encontramos o tom mundano e indefinido

do cotidiano. Não sabemos bem quem é a "infeliz

Maria" ou o conquistador João. Sequer se foram pessoas

reais, se existiram. Ainda que existissem - como tenta atestar

a indicação do endereço - ou que a tentativa

de suicídio tenha sido real, é possível

que os personagens resumam qualidades de seres genéricos

e anônimos na cidade que crescia.

A

história contada com tantos e precisos detalhes só

aumenta a incerteza e, por vezes, se tornam até cômicas

as observações mais íntimas feitas por

quem escreve. Vemos então aqui algumas das características

do fait divers como a contradição, o patético

e a presença da ficção.

Na

notícia "desgraça pouca é bobagem",

como diz Marlyse Meyer, não existe uma oposição

rígida entre ficção e realidade. Sua fórmula

reúne informação e invenção

ao mesmo tempo, a ponto destas se confundirem, tênue linha

separando real e imaginação.

Detalhes

como saber a quais cinemas João levava Maria, que ele

começou a cortejar outra moça antes de terminar

com ela, que Maria se enfureceu e a que horas ela se recolheu

para ingerir o veneno são informações que

o bom repórter policial podia colher na delegacia ou

no burburinho do diz-que-diz-que formado pelos próximos,

vizinhos e conhecidos, no meio da confusão. Mas são

por demais supérfluos para quem deseja apenas informar.

Há muita chance de serem invenções com

base na realidade.

Junto

a outras notícias sobre os ocorridos de última

hora, as seções de fatos diversos normalmente

reservavam um espaço vago no jornal para tudo o que não

se classifica ou, como diz Roland Barthes, o fait divers

é "uma classificação do inclassificável".

[37] São crônicas as mais variadas onde

a narração de crimes é apenas um exemplo.

O

fait divers com a tentativa de suicídio de Maria

aparece na seção Notícias Diversas

de O Estado de S.Paulo que é o nome usado pelo

jornal para variedades. Nela o leitor podia encontrar diariamente

manchetes como essas: "Mordido por um cão",

[38] "Drama de sangue", [39] "Tentativa

de Suicídio", "Queda e ferimento", "Amor

Funesto", "Desastre", "O voto feminino",

"Agressão num botequim", "Os Amigos do

Alheio", "Polícia de Costumes", "Menor

Espancado", "Carnaval", "Ódio e Sangue",

"Loucura Fatal", "Os Desocupados", "João

Cândido", entre outros.

Temos

ainda a divulgação de boletins estatísticos,

informações sobre recrutamento, campanhas higienistas,

reportagens sobre greves, visitas ilustres, esportes, entretenimento,

folhetim, enfim, o cotidiano em geral.

Essas

chamadas exerciam um forte magnetismo sobre o leitor que se

formou após a consolidação da imprensa

industrial: [40] lá ele encontrava de tudo,

de prodígios, monstros, acontecimentos fantásticos

a crimes passionais, obituários, esquetes cômicos,

a presença excepcional de autoridades na cidade e banalidades

de todo tipo. [41]

Os

leitores eram atraídos por temas comuns da cultura popular

e por uma estrutura inovadora, que combinava escrita e fórmulas

orais, permitindo o acesso à leitura por quem não

tinha grande intimidade com a cultura do impresso.

O

assinante, parte do modesto número de letrados, tinha

ali notícias sobre um mundo que não lhe pertencia.

Diferenças

ente a boa sociedade e a população em geral sempre

existiram, mas aumentaram consideravelmente neste contexto de

urbanização. A elite se tornava cada vez mais

apartada ao convívio com seus subalternos e adotava signos

europeus sintonizados com o que havia de mais sofisticado, ostentando

distinção. [42]

Esse

era um novo tipo de jornalismo que aos poucos substituía

as folhas de cunho político, em geral efêmeras,

abundantes durante o século XIX.

No

Rio de Janeiro, a difusão da imprensa e destes novos

gêneros foi anterior a São Paulo, ainda no Império.

Em São Paulo é apenas em inícios do século

XX que podemos falar em formação de um mercado

consumidor de jornais nas maiores cidades do país, atingidas

que foram pelos ventos da revolução científico-tecnológica.

[43]

Havia

a óbvia intenção de aumentar as vendas

dos jornais com notícias como essas que o fait divers

passa a ser um capítulo da história da Imprensa,

já que, com sua escrita familiar reafirmava os estigmas

tradicionalmente construídos e a separação

entre o "eu" - um leitor pertencente à elite

comprometida com o projeto conservador ou um leitor que tentava

se tentava se equiparar a tal condição - e o outro

- tudo aquilo de que as camadas ascendentes queriam se desvincular.

Ao

mesmo tempo revelava um esforço dos editores em reconhecer

que existia uma forma diferente de se relacionar com a escrita,

que não a erudita, num esforço de "considerar

que havia outra cultura na França, que a cultura dos

leitores não era apenas a dos intelectuais, apenas a

dos que iam às livrarias." [44]

Certamente

ser alfabetizado era parte indispensável do status

que ocupava um cidadão da alta roda. Em um país

de maioria analfabeta [45] saber ler e escrever era

sinal de distinção.

Mas,

saber ler e escrever, articular o pensamento racionalmente,

decifrar complexos códigos eruditos que exigem domínio

da tradição, era muito mais que ser alfabetizado

e leitor de Notícias Diversas. Era firme sinal

de que se pertencia a uma restrita camada intelectual. O que

não quer dizer que todos os intelectuais compactuassem

com os projetos da elite conservadora.

As

origens do fait divers

O

fait divers foi engendrado na França, como seu

nome atesta, e sua história se confunde com a do feuilleton-roman.

Embora

estes nomes tenham sido traduzidos para o português, aparecendo

nos jornais nacionais como Notícias Diversas,

Fatos Diversos, Variedades ou Folhetim,

em todos os compêndios compulsados se usa a expressão

fait divers no idioma de origem. O uso da expressão

no francês fez com que nós mantivéssemos

o que parece ser uma convenção, apesar de usarmos

a expressão Notícias Diversas quando nos

referimos exclusivamente ao contexto brasileiro e do jornal

O Estado de S.Paulo.

Resultado

de uma combinação entre formas tradicionais de

informação, com o melodrama e suspense do romance

folhetim, o fait divers foi avidamente consumido no período

do recorte desta pesquisa. [46]

Ele

foi inventado bem depois do folhetim. O feuilleton, inicialmente,

era apenas uma seção no rodapé do jornal

dedicada a assuntos leves e variados. Daí que até

podia levar a rubrica de "Variedade", que por sua

vez é uma espécie de antepassado do fait divers.

Ambos foram criados "pelo jornal e para o jornal",

[47] são parte da história da imprensa

de massas e por isso se confundem.

O

folhetim é, em poucas palavras, um romance em capítulos

avulsos, publicados diariamente em jornal, impedindo que o leitor

leia a continuação da história no mesmo

dia. Este fator aliado a um suspense da narrativa no final de

cada episódio aguça a curiosidade do leitor e

o leva, por assim dizer, a querer comprar o próximo número.

A

idéia de tornar aquele espaço ao rodapé

dos jornais uma seção fixa foi do impressor francês

Émile de Girardin, por volta de 1830. Ele expôs

publicamente sua intenção de expandir o público

consumidor de jornais tornando mais democrático seu acesso.

Era o nascimento da grande presse, com preços

menores - em parte devido à utilização

da publicidade - e assuntos mais leves.

Assim, a seção aos rodapés dos jornais

passa a comportar a nova fórmula literária "continua

no próximo número", e transforma-se em feuilleton-roman.

As Variedades, então, espalham-se ao seu redor,

fazendo par com o novo formato. [48]

Justamente

para atingir esse público mais amplo que fora a viga-mestra

da publicação em série, esta vai acabar

suscitando uma forma novelesca específica, aquela precisamente

com que o termo folhetim vai acabar se confundindo. [49]

A

impressionante boa idéia de Girardin estabeleceu de imediato

uma interação com o público nunca vista

em tal escala, o que é ainda mais facilitado pela temática

romântica: "o herói vingador ou purificador,

a jovem deflorada e pura, os terríveis homens do mal,

os grandes mitos modernos da cidade devoradora, a História

e as histórias fabulosas etc." [50]

Como

o gosto do grande público deveria ser satisfeito, incluindo

"massas populares" e a "curiosidade das classes

abastadas" [51] os homens de pensamento da época

julgavam que havia nisso um necessário sacrifício

da qualidade estética pelas regras do mercado, o que

fez com que gerações de literatos classificassem

o folhetim como má literatura.

Entre

os autores que podem ser considerados os primeiros folhetinistas,

em sua forma já consolidada, estão Eugène

Sue e Alexandre Dumas. Depois deles, são inúmeros

os autores: Paul Féval, Ponson du Terrail, Montépin,

Balzac e outros.

Em

suma, folhetim era um lugar no jornal para variedades e passa

a designar exclusivamente uma nova maneira de se publicar ficção.

E essa maneira de contar história influenciou a formação

da crônica.

Alguns

tipos de crônicas, porém, traziam mais que informação.

Eram dramatizações da vida real chamadas de fait

divers, como vimos, e que estavam em par com a ficção.

Então, além da contradição, do patético,

do tom ficcional que tornam a notícia inverossímil,

temos no fait divers o extraordinário - no sentido

pejorativo - a coincidência e o inesperado.

Isso

faz dele um modelo que aparece sob uma forma pré-determinada,

sugerindo uma eterna repetição.

O

fait divers torna visível o que se crê invisível,

ele traz o notável e o inexplicável, ele traz

o sangue perturbador da ordem, [52] ordem esta rapidamente

restaurada pela presença das autoridades.

Assim,

"Os Desesperados" traz esse mundo do bas fond,

de sangue e tragédias, onde é perfeitamente possível

o "procedimento incorreto", a traição,

a promiscuidade, a prostituição e os suicídios

por amor.

O

efêmero que o caracteriza, como jornal, permanece mesmo

naqueles fait divers que perduram por dias ou pela falta

de solução para o crime ou por um final que fica

em aberto. [53] Quando isso ocorre são usados recursos

como os do folhetim, o famoso "continua no próximo

número".

Isso,

no entanto, não anula seu caráter passageiro como

abaixo.

Tentativa

de Suicídio

A

autoridade que estava de serviço na manhã de

ontem na Repartição Central de Polícia,

teve comunicação de uma tentativa de suicídio

ocorrida na casa no 11 da travessa do Cemitério, onde

uma moça de 17 anos de idade ingeriu uma solução

de sublimado corrosivo.

Com a urgência reclamada, a autoridade transportou-se

para a casa indicada, acompanhada do médico legista,

sr. dr. Marcondes Machado.

A desesperada, a menor Maria Rodrigues, filha de Francisco

Rodrigues, na noite anterior sofrera grande abalo com a notícia

que recebera de um rapaz com o qual devia casar, o indivíduo

Antônio Jorge, que a procurara para lhe declarar que

o casamento não se realizaria mais, pois era forçado

a abandonar esta capital e fugir para não ser preso

pela polícia.

Pouco antes, referia ainda Antônio Jorge, estivera envolvido

numa agressão que provocou na avenida Angélica,

onde reagiu à prisão, evadindo-se, e a polícia

já andava no seu encalço, mandando procurá-lo

na casa em que reside, à rua da Bela Cintra, 86.

E, com essas palavras, o muito perturbado Antônio Jorge

explicou apressadamente o que lhe sucedera, despedindo-se

de Maria Rodrigues.

Esses fatos impressionaram o espírito da desventurada

moça, de um modo a agravar-lhe a situação,

porque a fuga do noivo, nas condições aludidas,

concorreria para que ele não reparasse o mal que lhe

havia feito e que o obrigaria a casar para não ser

processado.

Com esses desenganos, a tresloucada comprou pela manhã

diversos tablóides de sublimado corrosivo e depois

de dissolvê-los num copo d'água, ingeriu o violento

tóxico.

A família de Maria Rodrigues, descobrindo o desatino

que a desesperada praticou, providenciou logo para socorrê-la.

O seu estado inspira cuidados. [54]

Agora

é outra Maria que tentava o suicídio, mas esta

tinha família e uma honra a preservar. De qualquer modo,

mesmo sendo "moça de família" Maria

Rodrigues era um tipo a se desconfiar afinal, sendo menor e

solteira, manteve relações sexuais fora do casamento,

situação completamente condenável nesta

época como veremos um pouco mais à frente e, como

se não bastasse, se envolveu com um criminoso e potencial

fugitivo da polícia.

As

duas histórias se parecem muito, a da "preta"

Maria dos Santos e a da "moça" Maria Rodrigues.

O cronista de O Estado mal muda os nomes, alterando um

dado ou outro, inspirado pela realidade. Duas histórias

de amor, duas expectativas frustradas, dois abandonos, duas

tentativas de suicídio.

E,

igualmente, a última frase que deixa em aberto uma expectativa:

o que terá acontecido? No caso da primeira Maria, os

jornais silenciaram: nada foi dito, se ela veio a falecer ou

não. No segundo caso, da Maria Rodrigues, mocinha de

família deflorada e abandonada pelo namorado (um tipo

metido em confusões) a continuação aparece,

doze dias depois, como se fosse o próximo e último

capítulo de um folhetim.

Triste

Desenlace

Há

dias, como noticiamos, a menor Maria Rodrigues tentou suicidar-se

na casa de seus pais, à travessa da Consolação,

11, ingerindo vários tablóides comprimidos de

sublimado corrosivo.

A tresloucada moça havia sido procurada anteriormente

por seu noivo, José Maria Jorge, que lhe declarara

desistir do casamento, porquanto precisava fugir de São

Paulo, visto ter se envolvido num conflito, e a polícia

andar no seu encalço.

A infeliz moça, que já se havia deixado seduzir

pelo rapaz, cometendo uma fraqueza que atingia a sua dignidade,

ficou desesperada e cometeu o desatino que agora teve o seu

triste desenlace, com a sua morte, após dolorosos padecimentos.

A polícia da Consolação que procedia

a inquérito, para averiguar a responsabilidade de José

Maria Jorge, na parte referente ao mal que o mesmo praticara,

encerrou ontem o inquérito que será hoje remetido

ao juízo criminal.

O acusado, comparecendo ontem, perante a autoridade declarou

que se casou com a vítima na véspera do seu

falecimento, tendo neste sentido exibido certidão legal

para ser juntada ao inquérito, como foi feito. [55]

Além

da repetição exaustiva de um modelo, temos outros

pontos em comum com o folhetim, como o excesso melodramático,

a identificação imediata do leitor com os "personagens"

e a atemporalidade. Neste último caso, tanto fait

divers como folhetins não requerem referências

dadas de antemão ao leitor, não exigem um contexto.

São narrativas que se encerram em si mesmas, tornando

a crônica legível em qualquer situação,

ainda que muitos anos se passem após o ocorrido. [56]

Em

uma análise diacrônica encontramos algo parecido

com que seria o fait divers presente nos jornais parisienses

desde o início do novecentos (ou antes) com o epíteto

de "variedades". Nestas seções eram

publicadas notícias aparentadas com as nouvelles

ou canards ou ainda, literatura de colportage

"assim chamada porque o vendedor a carregava num tabuleiro

que trazia pendurado no pescoço". [57]

As

nouvelles eram notícias contadas por um nouvelliste

em praça pública.

Seus

ouvintes multiplicavam-se pela comunicação boca-a-boca

modificando o conteúdo do que se ouvia ao passar a história

para frente resultando em uma criação coletiva.

[58] Quando impressas, as nouvelles chamavam-se

canards ou ocasionelles que são quase tão

antigos como a Imprensa, constando os primeiros registros de

1488. [59]

No

século XVI os canards sanglants ou tragiques

causavam furor. Eram várias notas juntas em um só

folheto, uma abaixo da outra e bem curtas, em poucas linhas.

Podemos ver a seguir a transcrição de um canard

de 10 de maio de 1606. São "acidentes funestos"

ou "deploráveis", como foi anunciado no Journal:

-

Ce jour, la femme d'um boulanger, se voyant surpeise en adultère,

se precipita du haut d'une fenêtre em bas et se tua.

- Un gentilhome sans jambes, comme sans Dieu, eut ce jour

la tête tranchée en Grève, où il

ne voulut ni prêtre, ni ministre, ni même invoquer

Dieu une fois seulement, comme vrai athéiste qu'il

était.

- Lê jeudi 11e de ce móis, lê fils de La

Martinière, maître dês comptes, poignarda

à Paris, de quinze coups, as propre sœur, femme

du Chevalier du Guet grosse de six mois, l'étant allée

voir lê matin pour lui Donner (ainsi qu'il disait) le

bonjour; et l'ayant trouvée comme elle achevait se

s'habiller, la salua de quinze coups de poignard. Histoire

prodigieuse, mais pleine d'un merveilleux jugement de Dieu,

et sur le père et sur le fils, et sur toute cette Maison,

l'ignominie de laquelle ne se peut couvrir par silence. [60]

Às

vezes vinham com ilustrações. Também havia

canards em forma de folhetos ilustrados e com apenas

uma notícia. [61]

|

Fig. 1 Gêmeos

Siameses

|

Fig. 2 História

Sangrenta

|

Vinham

em edições bem simples, quase sem tratamento gráfico

e com freqüentes erros tipográficos. Traziam histórias

tão terríveis e sangrentas que fazem os fait

divers parecerem tolos.

Pourvu

que le crime soit bien sanglant et le monstre bien horrible,

qu'importe l'emballage! [62]

O

similar inglês era chamado de sheet ballad, o espanhol,

hoja suelta e em português, folha volante.

Era o "jornal dos pobres", de papel barato e impressão

grosseira. [63]

Será

preciso um dia fazer a análise desses relatos de crime

e mostrar seu lugar no saber popular. [64]

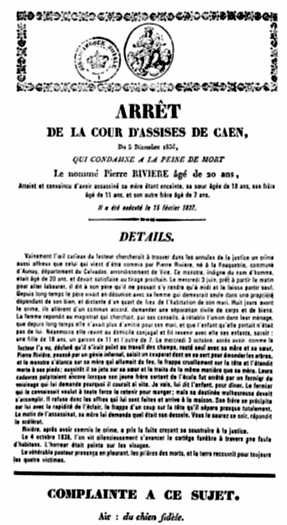

Dizia

Foucault, se referindo aos panfletos difundidos popularmente

sobre o horrendo crime de parricídio e fratricídio

do camponês francês Pierre Rivière.

Esses

impressos de uma página, do início do século

XIX, no formato de pequenos cartazes, circulavam pelos povoados

franceses reproduzindo a sentença do tribunal do júri

dada ao assassino e narrando o crime. Na imagem a seguir vemos

o crime de Pierre Rivière contado de maneira ruidosa,

com o claro fim de tornar o crime público e condenar

sua figura.

|

|

Fig. 3 O

crime de Pierre Rivière

|

Fatos,

datas, detalhes eram inventados e distorcidos, misturados com

histórias de outros crimes sangrentos, informações

eram acrescentadas pelas diversas versões, tornando o

crime de Pierre Rivière uma lenda de fundo moral.

Os

tipos representados, a começar por ele, "ce monstre,

indigne du nome d'homme", são degenerados. Seu pai

era representado como um tolo, sua mãe, irascível.

Uma família camponesa, o que equivale a dizer "selvagens"

para os franceses das esferas do controle oficial da época.

Este

folheto, cuja aparência ornamental supõe um público

atraído mais pela forma que pelo texto, termina com uma

poesia a ser cantada com os crimes de Pierre a vingar "les

victimes respirent encore."

De

fato, os canards ou occasionelles podem ser vistos como um dos

mais autênticos antepassados do fait divers.

O

uso do termo fait divers no lugar de canard, varietés,

nouvelle, faits Paris ou chronique,

no entanto, só apareceu na segunda metade do século

XIX, em 1863, com Moïse Polydore Millaud em seu Le Petit

Jounal. [65] Ele

passa a ser um concorrente direto do folhetim do Segundo Império

pois, baratíssimo, distribuído por toda a França

e sem fins políticos ou literários, agradava à

sociedade sedenta por entretenimento e absolutamente familiarizada

com o formato.

Com

tiragens imensas que chegavam aos 400 mil exemplares, Le

Petit Journal estruturou suas vendas nos fait divers

e folhetins, sempre que possível, ilustrados. Millaud

conseguiu, inclusive, vencer as barreiras da capital, vendendo

amplamente para as camadas rurais francesas.

No

Brasil o fait divers e o folhetim chegam quase ao mesmo

tempo em que se difundem pela Europa e encontram aqui pronta

acolhida. Isso se deve a um ambiente receptivo tanto pelo fato

de que já existia o hábito de leitura ou audição

de romances franceses no Brasil antes mesmo de haver um romance

brasileiro [66] quanto por de termos uma cultura predominantemente

de base orais.

Donde

se conclui que, tanto na França como no Brasil, se

a fórmula de Girardin teve tal sucesso, foi porque

já respondia a hábitos adquiridos de leitura

ou audição de ficção. E se no

Brasil o folhetim "pegou" tão bem foi porque

encontrou terreno favorável: às leituras tradicionais

tinham sucedido as galantes novelas todas traduzidas do francês.

[67]

O

folhetim nacional mais antigo é de 1836, do periódico

O Chronista de Justiniano José da Rocha. A partir

de 1838, com a publicação de Capitão

Paulo, de Alexandre Dumas, no Jornal do Commércio,

a moda pega definitivamente. [68] Daí em diante

o folhetim se consolidou como sucesso de público.

Ainda

no início do século XX eles estavam em voga, como

verificamos em nossa pesquisa. Eram traduzidos do francês

e também usados largamente como expediente de escritores

brasileiros que queriam ver sua obra editada, visto que seu

baixo custo atraía grande número de leitores e

assinantes. [69]

Os

fait divers também se encontravam cada vez mais

numerosos com a virada do século e com a urbanização,

onde levas de novos leitores se formavam. Esta produção

correspondia, portanto, a uma demanda. Sendo assim, histórias

como as de Maria e João serão exploradas durante

muito tempo.

Tratarei

em outro artigo questões pertinentes à recepção

do fait divers em São Paulo antigo, pesquisa que

realizo atualmente visando expandir o corpus documental assim

como as formas de análise do material, sendo as conclusões

até aqui publicadas resultado da minha tese de doutorado

Notícias Diversas: suicídios por amor, "leituras

contagiosas" e cultura popular em São Paulo nos

anos dez.

Notas

[1]

Alvaiade: [Do ár. al-abyaë, 'branco'.] S. m. Quím.

Pigmento branco, seja de carbonato básico de chumbo (de

composição variável), seja de óxido

de zinco. s. m. do art. arab. al, e de beyde,

branquear, lat. cerussa, hesp. alvayalde, (chim.)

óxido branco do chumbo, dissolvido pelo acido acetoso.

É absorvente, e serve para diversos usos na medicina.

[2]

O Estado de S.Paulo, 08/12/1910.

[3]

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em Branco e Negro - jornais,

escravos e cidadãos em São Paulo no final do século

XIX, SP: Cia. Das Letras, 2001, p. 15.

[4]

Idem, p. 14.

[5]

LEME, Marisa Saenz. Aspectos da evolução urbana

de São Paulo na Primeira República, tese de

doutoramento apresentada ao Departamento de História

da USP, SP, 1984, p. 142.

[6]

LEME, Ibidem; PORTO, Antônio Rodrigues. História

Urbanística da cidade de São Paulo 1554-1988,

SP: Ed. Cartago & Forte, 1992, p. 101.

[7]

PENTEADO, Jacob. Belenzinho 1910 (retrato de uma época),

SP: Carrenho Editorial/Narrativa Um, 2003, p. 45.

[8]

Idem, p. 46.

[9]

MOURA, Paulo Cursino de. São Paulo de outrora- evocações

da metrópole, SP: Edusp, p. 302.

[10]

LEME, Op. Cit., p. 146-148.

[11]

Idem, p. 150.

[12]

MOURA, Op. Cit., p. 302.

[13]

LEME, Op. Cit., p. 152.

[14]

SCHWARCZ, Op. Cit., p. 83.

[15]

ISENBURG, Tereza (org). A Imagem dos Negros e dos Índios

no Ambiente da Corte In: Naturalistas Italianos no Brasil,

SP: Ícone Editora/ Secretaria de Estado da Cultura, 1991,

p. 90.

[16]

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo:

Martin Claret, 2002. Ver, por exemplo, o capítulo 8,

Quarta Expedição.

[17]

Cf. SCHWARCZ, Op. Cit.; VENTURA, Roberto. Estilo Tropical:

história cultural e polêmicas literárias

no Brasil, SP: Cia. Das Letras, 2000, p. 66.

[18]

PENTEADO, Op. Cit., p. 122.

[19]

Idem, p. 48.

[20] Idem, p. 171.

[21]

Ibidem.

[22]

Ibidem.

[23]

Idem, p. 173.

[24]

Idem, p. 176.

[25]

Idem, P. 172.

[26]

AMERICANO, Jorge. São Paulo naquele tempo (1895-1915).

SP: Carrenho Editorial/Narrativa-Um/Carbono 14, 2004, p. 221.

[27]

FARKAS, Thomaz. Cinema Documentário: um método

de trabalho - tese de doutoramento apresentada ao Departamento

de Jornalismo e Editoração - ECA-USP. SP: 1972,

p. 04.

[28]

"Ilusão", pois no cinema perdemos a noção

de proporcionalidade, do ritmo dos acontecimentos, do foco real

e das cores, já que não "corrigimos"

estes desníveis da percepção como faríamos

na realidade. ESPINAL, Luís. Cinema e seu processo

psicológico. SP: Lic Editores, 1976, p. 18.

[29]

Idem, p. 22.

[30]

Idem, p. 33.

[31]

Idem, p. 43.

[32]

Idem, p. 30.

[33]

SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica,

ritmos e ritos do Rio. In: SEVCENKO, Nicolau (org.), História

da Vida Privada no Brasil. SP: Ed. Cia. das Letras, 1998,

vol. 3, p. 600.

[34]

SALIBA, Elias. A Dimensão Cômica da Vida Privada

na República In: SEVENKO, Idem, p. 331.

[35]

Ibidem.

[36]

MEYER, Marlyse. Folhetim, uma história. SP: Ed.

Cia. das Letras, 1996, p. 94.

[37]

BARTHES, Roland. Estrutura da Notícia In: Crítica

e Verdade. SP: Perspectiva, 1970, p. 57.

[38]

O Estado de S.Paulo, 16/12/1910.

[39]

Idem, 07/05/1911; 01/01/1913; 11/11/1910; 04/05/1911; 22/07/1910;

12/07/1917; 07/06/1910; 07/06/1910; 22/03/1917; 07/06/1910;

, 22/02/1912; 16/10/1910; 04/02/1912; 06/02/1917; 28/02/1012,

respectivamente.

[40]

MARTINS, Wilson. A Palavra escrita: história do livro,

da imprensa e da biblioteca. SP: Ed. Ática, p. 231.

[41]

MEYER, Marlyse. Voláteis e Versáteis, de variedades

e folhetins se fez a chronica in: Boletim Bibliográfico

Biblioteca Mário de Andrade, vol.46, no 1-4, jan-dez/1985,

p. 21 e 25.

[42]

SCHAPOCHNIK, Nelson. Cartões-postais, Álbuns

de família e Ícones da Modernidade In: SEVCENKO,

História da Vida Privada..., Op. Cit., 440.

[43]

Cf. DEL FIORENTINO, Terezinha A. Prosa de ficção

em São Paulo: produção e consumo (1900-1920).

SP: Hucitec, Secretaria de Estado da Cultura, 1992.

[44]

MARTÍN-BARBERO, Jesus. América Latina e os

anos recentes: o estudo da recepção em comunicação

social In: SOUSA, Mauro Wilton de (org). Sujeito, o lado

oculto do receptor. SP: Editora Brasiliense, 2002.

[45]

Cerca de 70% da população durante o período

estudado - ver capítulo 3.

[46]

E continuam lidos até nossos tempos, como atestavam o

extinto Notícias Populares ou o atual Agora

São Paulo, para só citar o caso de São

Paulo. São ouvidos em programas do Gil Gomes ou Afanásio

- cuja narrativa é de contador de história, auxiliada

por pesada sonoplastia, grande responsável por criar

o "clima" que enleva o ouvinte com sensações

de atenção, curiosidade, apreensão e um

previsível êxtase. Isso sem falar em programas

de televisão exclusivamente sensacionalistas ou de telejornais

que exploram a realidade de maneira extraordinária, seja

um Cidade Alerta, seja um Jornal Nacional.

[47]

MEYER. Folhetim..., Op. Cit. p. 30.

[48]

Ibidem.

[49]

Idem, p. 30 e 31.

[50]

Idem, p. 31.

[51]

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. SP:

Ed. Perspectiva, 1993, 5a edição, p. 190.

[52]

MERLAU-PONTY, Maurice. Sur les Faits Divers In: Signes.

Paris : Gallimard,s/d e BARTHES, Op. Cit., p. 60.

[53]

BARTHES, Op. Cit., p. 62.

[54]

O Estado de S.Paulo, 10/07/1910.

[55]

O Estado de S.Paulo, 22/07/1910 - Continuação

de 10/07/1910.

[56]

MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 99.

[57]

HALLEWELL, Laurence. O Livro no Brasil: sua história.

SP: T.A Queiroz/Edusp, p. 535.

[58]

MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 101.

[59]

Cf. LEVER, Maurice. Canards sanglants: naissance du fait

divers. Paris: Fayard, 1993.

[60]

Journal, 10/05/1606 apud LEVER, Op. Cit, p. 9 e 10.

[61]

Ilustrações Gêmeos Siameses e História

Sangrenta In: LEVER, Op. Cit., p. 467 e 78, respectivamente.

[62]

LEVER, Op. Cit, p. 12.

[63]

HALLEWELL, Op. Cit., p. 535.

[64]

FOUCAULT, Michel. Os assassinos que se conta. In: _______.

Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe,

minha irmã e meu irmão. 4a ed., RJ: Ed. Graal,

1991, p. 217.

[65]

MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 48.

[66]

"Confirmava-se, pois, a presença avultada de novelas

européias no Brasil numa época anterior à

constituição do gênero entre nós...",

MEYER, Op. Cit., p. 29.

[67]

MEYER. Folhetim..., Op. Cit., p. 34.

[68]

MEYER. Voláteis e Versáteis..., Op. Cit.,

p. 21.

[69]

"Assim sendo, os periódicos eram mais procurados,

mesmo porque eram mais baratos do que os livros.", FIORENTINO.

Op. Cit., p. 123.

*Valéria

Guimarães é historiadora e pós-doutoranda

no COS-CEO-PUC-São Paulo.

Voltar

|