Artigos

Reprodução

|

Credibilidade

e estratégia

na indústria

de bens culturais

Por

Marcelo Januário* |

|

Resumo:

|

"Será

o consumo -ou a falta dele- o melhor dos juízes?"

Luís Antônio Giron [1]

|

Este

artigo analisa alguns aspectos da submissão do jornalismo

impresso -enquanto prática informativa independente e

de orientação pública- ao processo de promoção

mercantil de bens artístico-culturais na era pós-industrial.

A partir do estudo de casos, reflete sobre a "sintonia"

dos maiores jornais diários e revistas semanais do país

com os conglomerados transnacionais de produção

simbólica, sejam editoriais, televisivos e/ou cinematográficos.

O

mote de sua argüição reside na suposição

de ameaça à cidadania e ao debate democrático

que representam as ações coordenadas de marketing

que, inequivocamente, vêm sendo continuamente empreendidas

na esfera jornalística como vias prioritárias

de captação de recursos.

Pressionado pela queda das vendas dos produtos e pelo endividamento

das empresas, o jornalismo abdica de uma das suas principais

atribuições sociais -a análise crítica-

voltado ao consagrado e ao massificado; utilizando estratégias

como o "embargo", muitas vezes justificadas pelo medo

do furo, mas de fato embasadas pela conveniência gerencial

da publicidade dissimulada, uma prática presumivelmente

lesiva ao direito de informação do cidadão

e à pluralidade e emergência de manifestações

coletivas espontâneas e genuínas.

De

início, nosso pressuposto é que um modelo industrial

de jornalismo chega ao seu epílogo e que em todos os

países há o ressentimento do esvaziamento crítico

na cobertura de cultura e arte. Os profissionais, artistas,

jornalistas, professores, publicistas, e até mesmo leitores

e consumidores, fazem coro ao condenar a cobertura jornalística

de cultura, presa à agenda, superficial, atrelada ao

consagrado.

Dentre

os motivos visíveis, apontam o endividamento das empresas,

o alto preço do papel, o rodízio constante de

jornalistas, a "juvenilização" das redações,

a "promiscuidade" com o marketing, dentre outros,

que levaram à queda de qualidade e ao apelo às

reformas gráficas, à "venda casada"

com bugigangas editoriais e à liquidação

do espaço do papel-jornal.

Vetores

- Antes, dada a dificuldade de definição conceitual

mesmo entre especialistas, consideramos neste trabalho a acepção

mais crível de jornalismo "como um processo social

que se articula a partir da relação (periódica/oportuna)

entre organizações formais (editoras/emissoras)

e coletividades (públicos receptores), através

de canais de difusão (jornal / revista / rádio

/ televisão / cinema) que asseguram a transmissão

de informações (atuais) em função

de interesses e expectativas (universos culturais ou ideológicos)"

(Marques de Melo, 2003:17). Como mediação coletiva

o jornalismo é uma necessidade social com os atributos

de universalidade e instantaneidade.

Neste sentido de processo contínuo, ágil e veloz,

a notícia pode ser entendida como "informação

nova" (Dijk, 1990:16) com os fundamentos de, segundo classificação

de Fraser Bond, "informar, interpretar, orientar e entreter".

Segundo Marques de Melo, seus núcleos de interesse residem

na "informação (saber o que se passa)"

e na "opinião (saber o que se pensa sobre o que

se passa)". Assim, os gêneros, definidos a partir

da evolução dos acontecimentos e da relação

entre os mediadores (jornalistas) e os protagonistas (personalidades

ou organizações), se dividem em informativo (nota,

notícia, reportagem e entrevista) e opinativo (editorial,

comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura

e carta).

A

especificidade do jornalismo cultural, entretanto, permanece

definitivamente ambígua e em aberto, sendo que para o

pesquisador catalão Iván Tubau significa "la

forma de conocer y difundir los productos culturales de una

sociedad a través de los medios masivos de comunicación".

[2] Sobre a definição de cultura, a referência

é o antropólogo norte-americano Clifford Geertz

que, conforme leitura de Chartier, a conceitua como "um

padrão, transmitido historicamente, de significados corporizados

em símbolos, um sistema de concepções herdadas,

expressas em forma simbólicas, por meio das quais os

homens comunicam, perpetuam e desenvolvem o seu conhecimento

e as atitudes perante a vida". [3]

Portanto,

cultura, entre tantas outras coisas, é compartilhar conhecimento.

Entretanto, não há como se definir o jornalismo

cultural sem a "crítica", pois tal procedimento

equivaleria a falsificá-lo, seria reduzi-lo à

simples informação, a um agendismo inócuo,

e privá-lo de alguns de seus principais componentes:

a argúcia sobre o tempo e a reflexão sobre a experiência.

Em seu modelo ideal:

"Los

suplementos son peligrosos, porque separan la cultura del

resto del periódico, pero permiten dar más información

y ofrecen un espacio específico para la crítica,

la reflexión e el análisis. Las secciones culturales

de la prensa escrita pueden luchar contra la pasividad, introducir

elementos críticos para convertir esa cultura amenazada

de falsificación en algo vivo y eficaz." [4]

Inúmeros

trabalhos já foram escritos para se esboçar o

arcabouço teórico que o tema encerra. Para nós,

entretanto, basta imaginarmos que o exposto seja o ideal "humanista"

da comunicação. E que, como suspeitamos, a realidade

se configura assaz distinta.

Credibilidade

- Se, como vimos, o "humanismo" -ou o que restou

dele nos tempos pós-industriais- nos incita a lutar contra

a "passividade", outros aspectos aparentam ser mais

decisivos no cotidiano dos veículos comunicacionais.

Para um jornalista experiente como Jotabê Medeiros, repórter

e editor de cultura com muitos anos de profissão nas

redações dos principais jornais do Brasil, se

a "principal moeda de um meio de comunicação

é a sua credibilidade", o jornal não pode

colocá-la "em cheque" ao, por exemplo, legitimar

a "exposição de um artista medíocre".

O

jornal é julgado pelo público leitor continuamente,

que muitas vezes não tem "capacidade" para

isso, mas que está na base da tão propalada "credibilidade"

do meio. Não pode haver equívocos, sob pena de

descrédito. A conseqüência mais natural deste

raciocínio seria, no nosso entender, a passiva aposta

no consagrado, o bloqueio dos "fluxos vitais" da nossa

experiência simbólica, na paralisação

da cultura, da criação e da crítica.

Assim

também a reificação do "consagrado"

atende a interesses comerciais evidentes, impedindo que o novo

surja espontaneamente e que a reflexão coordene as escolhas

processuais. O jornalismo se enquadra nesta estrutura como chave

intermediária de persuasão, sedução,

imposição, esquecimento. E de confiança.

"Se

a credibilidade é o maior patrimônio de um meio

de comunicação, o exercício permanente

da crítica é um dos elementos que mais lhe emprestam

lastro. Não a crítica como sinônimo de

opinião, apenas, mas enquanto postura. O olhar crítico

e ponderado do meio de comunicação sobre cada

fato ou idéia relevante estabelece uma relação

de confiança entre ele e seus 'clientes' (leitores,

ouvintes, espectadores)." [5]

Por

outro lado, o papel social do jornalista também é

invocado para fazer frente ao inescapável desempenho

de títere da indústria de consumo. Contrapor o

ambiente "mediado por subterfúgios" em que

apenas os grandes e consagrados assuntos têm a prioridade,

ambiente no qual o jornalista "perdeu o compromisso com

o desejo de revelar coisas", é o grande desafio.

Aqui, sob os refletores da vida real, o "humanismo"

tão propalado já se reduziu à simples sobrevivência

existencial do profissional.

"O

que é fato, também não sejamos ingênuos.

O jornal e a revista são produtos como quaisquer outros

produtos, são feitos por empresas que visam lucros

como empresas de quaisquer outros ramos. Vamos ter consciência

de que o nosso papel é fazer sim um produto que seja

vendável, mas não vamos perder os parâmetros

do que seja o nosso papel enquanto jornalista." [6]

Aparentemente,

e apesar do "nosso papel enquanto jornalista" pressupor

a quebra da "passividade", o jornalismo cultural mostra-se

cada vez mais sintonizado com a indústria, ao passo que

as empresas jornalísticas enfrentam a falência

reduzindo gastos com profissionais, diminuindo o espaço

para a crítica ensaística nos cadernos, investindo

no serviço e na reportagem de divulgação;

atrelando-se literalmente ao pêndulo oscilante da oferta

cultural industrializada.

Engrenagens

- Com relação às engrenagens que regem

as relações produtivas (e produzem a "falsificação

da cultura"), no Brasil o professor Ciro Marcondes Filho

foi um dos intelectuais que há tempos desenvolveram sólidas

pesquisas acadêmicas para encontrar a raiz do processo

jornalístico na estrutura da sociedade capitalista. Nas

conclusões de suas explorações, observamos,

é notória a constatação de que a

atividade jornalística nasceu no núcleo da lógica

do modo de produção capitalista, sendo, entretanto,

muito distinto dele.

"[A

atividade jornalística] só existe -pelo menos

nos termos que conhecemos hoje- transformando informações

em mercadorias e colocando-as, transformadas, alteradas, às

vezes mutiladas segundo as orientações ideológico-políticas

de seus artífices, à venda. Neste sentido ela

é estruturalmente montada como empresa capitalista

e desaparece com a supressão das condições

de sobrevivência do capital." [7]

De

forma análoga, a contradição entre os objetivos

jornalísticos e econômicos também foi investigada

pelo Coletivo de Autores "Imprensa", grupo alemão

de intelectuais empenhados justamente na pesquisa sobre as relações

entre imprensa e capitalismo. Para este coletivo, na empresa

de jornais e revistas, "a propaganda se coloca como produção

de necessidades antes da produção segundo necessidades

do leitor" (Marcondes Filho, 1984:49).

Assim,

a apresentação jornalística de anúncios

publicitários, "alquimia" realizada com a mistura

da parte estritamente publicitária com a redacional,

é muito eficaz na descaracterização do

caráter dos anúncios, iludindo o leitor quanto

à natureza dos textos ao vender publicidade por jornalismo,

persuasão por informação.

Os

conteúdos são veiculados de acordo com a posição

e a função dos órgãos de imprensa

na produção geral de mercadorias, sendo que eles

próprios assumem dupla forma de mercadoria, no universo

do anunciante e também no do leitor.

Para

o editor e para o dono do jornal, a contradição

entre o interesse informativo-comunicativo e o interesse econômico

privado resolve-se como um problema "puramente calculatório":

"o valor de uso comunicativo da mercadoria jornal interessa-lhe

apenas à medida que este se mostra imprescindível

como suporte do valor econômico de troca de seu produto,

para poder trocar seus jornais (inclusive seu espaço

publicitário) por dinheiro e com isto, finalmente, em

contrapartida, poder valorizar seu capital investido nos meios

de difusão" (Marcondes Filho, 1984:47).

Surge

outro ponto: o leitor passa a ser "desprezado" quando

todos os grandes veículos editam conteúdos muito

semelhantes e quando passa a ser tratado unicamente como comprador

de jornal. Comprador, aliás, a quem é jogada a

culpa pela péssima situação em que (invariavelmente)

se encontra a imprensa, ao impingir-lhe uma "falta de nível"

merecedora do que lhe é servido.

|

O

ciclo se fecha quando se sugere que este leitor, que merece

a imprensa que tem, será oportuna e definitivamente

educado e escla-recido pelos próprios jornais,

detentores de um conhecimento não aproveitado.

Esta

atitude, presumivelmente, "desdenha o povo e (...)

coloca o comportamento do leitor, negativamente avaliado,

como constante antropológica". (Marcondes

Filho, 1984:133)

|

Reprodução

Ciro Marcondes Filho

|

Nesta

relação desigual de forças, o jornalista,

em que pese sua formação deficiente ou mesmo a

atuação complacente, padece de uma "liberdade

passiva" e não tem qualquer controle sobre a orientação

política e econômica das reportagens e dos textos-anúncios,

sendo que, como qualquer outro assalariado, oferece sua força

de trabalho e responde ao proprietário, continuamente

ameaçado pela ameaça do desemprego.

Como

pares gêmeos, imprensa e capitalismo vivem em um ambiente

no qual "quem falha economicamente está também

jornalisticamente liquidado". O desenvolvimento técnico

aprofundou esta conexão, colocando definitivamente o

valor de troca acima do valor de uso.

"A

'nova apresentação periódica' da aparência

do valor de uso, a agilidade formal, o colorido e a diversidade

('compaginação moderna', mais fotos, papel acetinado,

novas cores, novos tipos gráficos, suplementos coloridos,

'comunicados de todo o mundo', 'informes exclusivos', mais

páginas, 'o mais novo', o 'mais sensacional' etc.)

servem somente ao objetivo de realizar o valor de troca em

forma de dinheiro, sem melhorar o valor de uso para o leitor."

[8]

Cultura

da destruição - Como isso se desdobra na atualidade?

Vejamos, por exemplo, as idéias de Castells, que discorre

sobre o impacto do "informacionalismo" nas sociedades

pós-industriais, transformação que, na

visão unificada e não-catastrofista do autor,

inclui o surgimento da sociedade em rede, uma nova estrutura

social dominante entendida como um conjunto de nós interconectados

em tempo real e acompanhada de uma economia informacional global,

assim como de uma nova cultura da virtualidade real, onde as

aparências se transformam na experiência.

O

ponto que interessa é quando o pensador espanhol ressalta

que, no início desse processo de transformação,

"a estruturação econômica dos anos

80 induziu a várias estratégias reorganizacionais

nas empresas comerciais" (Castells, 2000:174).

Isto

significa que a aceleração da transformação

tecnológica se deu conjuntamente com o processo de reestruturação

capitalista. Visando o aumento da produtividade e da competitividade

"no novo paradigma tecnológico e na nova economia

global", buscou-se redefinir os processos de trabalho e

as práticas de emprego, com inovações como

o modelo de "produção enxuta", que possibilitariam

a economia de mão-de-obra ao automatizar os trabalhos,

eliminar tarefas e suprimir várias camadas administrativas.

A

vanguarda deste processo foi localizada no método japonês

de gerenciamento, que, utilizando modelos de redes e sistemas

de subcontratação, aboliu a função

de trabalhadores profissionais especializados para torná-los

especialistas multifuncionais.

Seu impacto na "Galáxia de Comunicação"

foi automático, já que o "conceito de cultura

de massa, originário da sociedade de massa, foi expressão

direta do sistema de mídia resultante do controle da

nova tecnologia de comunicação eletrônica

exercido por governos e oligopólios empresariais"

(Castells, 2000:356), embora os efeitos diretos no jornalismo,

aparentemente, não sejam os mesmos em todos os lugares,

uma vez que, ao menos na Europa, "Jornais e revistas especializaram-se

no aprofundamento de conteúdos ou enfoque de sua audiência,

apesar de se manter atentos no fornecimento de informações

estratégicas ao meio televisivo dominante" (Castells,

2000:356).

O

"modelo enxuto" dependia majoritariamente da economia

da mão-de-obra, resultado da combinação

de fatores como automação, controle computadorizado

de trabalhadores, redução da produção

e terceirização do trabalho. Ao utilizar-se trabalhadores

temporários e empregados de meio-expediente, a mão-de-obra

fixa e volumosa tornou-se dispensável e substituível,

em claro contraste com a era industrial que predominou durante

os séculos XIX e XX. A reformulação dos

parques gráficos e a reestruturação organizacional

dos principais jornais brasileiros no período se enquadram

perfeitamente nestas transformações a que se refere

Castells:

"Existe

uma concorrência global, forçando redefinições

constantes de produtos, processos, mercados e insumos econômicos,

inclusive capital e informação. (...) O espírito

empresarial de acumulação e o renovado apelo

do consumismo estão impulsionando formas culturais

nas organizações do informacionalismo."

[9]

A

cultura do efêmero se apodera da "empresa em rede",

com as decisões econômicas estratégicas,

experiências e interesses se alternando conforme as necessidades

surjam e se sucedam, adaptando-se aos ambientes de apoio e às

estruturas do mercado. Mediado pelo computador e pelas ferramentas

tecnológicas, o "espírito do informacionalismo"

torna-se uma "cultura da destruição",

virtual e multifacetada, com uma geometria variável que

contrasta com a rigidez dos códigos culturais estanques

e é composta "de muitas culturas, valores e projetos

que passam pelas mentes e informam as estratégias dos

vários participantes das redes".

Como

resultado desta nova cultura empresarial que transformou os

processos de trabalho, ocorreu a valorização relativa

das profissões mais claramente informacionais, como administradores

e técnicos, mas também o maior destaque aos serviços

relacionados à administração de capitais

que aos serviços ligados à produção.

Baseada na flexibilidade e na atuação em rede,

em termos econômicos a concorrência global promoveu

uma corrida tecnológica e administrativa entre as empresas

em todo o mundo.

Transplantando

tais considerações para o universo jornalístico,

podemos inferir paralelismos com este quadro que se mostrem

reveladores ou sugestivos, como aparentam ser o ciclo interminável

de demissões em massa que assolou a imprensa brasileira

desde então, a perda de controle da qualidade dos serviços

terceirizados, a subordinação completa dos produtores

aos administradores do jornal, a perda irrecuperável

de profissionais gabaritados (até para outras mídias),

o próprio desvirtuamento da noção de cultura,

a perda de contato com a realidade das ruas, os vícios

na linguagem provocados pelo uso do computador, a capitulação

do noticiário à agenda industrial internacional

etc.

Se

esta é uma situação transitória

e ainda mal resolvida no Brasil, situado na periferia do capitalismo,

as perspectivas de desenvolvimento do novo sistema de comunicação

eletrônica trazem no fundo preocupação para

as expressões culturais (senão ainda para a sua

cobertura jornalística impressa), que deduzimos da ótica

analítica "otimista" de Castells:

"O

que caracteriza o novo sistema de comunicação,

baseado na integração em rede digitalizada de

múltiplos modos de comunicação, é

sua capacidade de inclusão e abrangência de todas

as expressões culturais. Em razão de sua existência,

todas as espécies de mensagens do novo tipo de sociedade

funcionam em um modo binário: presença/ausência

no sistema multimídia de comunicação.

Só a presença nesse sistema integrado permite

a comunicabilidade e a socialização da mensagem.

Todas as outras mensagens são reduzidas à imaginação

individual ou às subculturas resultantes de contato

pessoal, cada vez mais marginalizadas." [10]

Após

o anúncio da "marginalização"

inevitável, Castells ainda tenta nos dizer que não

é bem assim, que não temos nada a temer, a não

ser... o que já está perdido, ameaçado

de controle e dominação completa pelos "emissores

centrais".

"No

entanto, não quer dizer que haja homogeneização

das expressões culturais e domínio completo

de códigos por alguns emissores centrais. É

precisamente devido a sua diversificação, multimodalidade

e versatilidade que o novo sistema de comunicação

é capaz de abraçar e integrar todas as formas

de expressão, bem como a diversidade de interesses,

valores e imaginações, inclusive a expressão

de conflitos sociais. Mas o preço a ser pago pela inclusão

no sistema é a adaptação a sua lógica,

a sua linguagem, a seus pontos de entrada, a sua codificação

e decodificação." [11]

É

de se imaginar no que implicará a ressalta feita por

Castells -"o preço a pagar"- quando ele cita

a necessidade de adaptação à lógica

e à lingua-gem neste novo sistema de comunicação

integrada, condição sine qua non para que tal

integração ocorra, além de provocar incômodo

à democracia a idéia de mensagem binária

excludente, onde o que não está em circulação

nos meios praticamente não tem existência coletiva.

Sincronia

-

Um aspecto muito perceptível da atual conjuntura "global",

portanto, é a impossibilidade de independência

do jornalismo cultural em relação à indústria

de bens culturais. O jornalismo é utilizado oportunamente,

na forma de falsa reportagem com intenções publicitárias,

como também é descartado e até afastado,

quando por uma leviandade crítica pode ter a infeliz

idéia de entrar em dissonância com os interesses

comerciais. Para a indústria, que mantém os jornalistas

como reféns, crítica desfavorável não

tem vez. Vejamos alguns casos exemplares.

"A

distribuidora brasileira de 'A Reconquista' não fez

sessões do filme para a imprensa. A tática é

usada há muito tempo pelos estúdios americanos

para esconder da imprensa filmes vagabundos. (...) É

questão de matemática: nos EUA, a bilheteria

do fim-de-semana de estréia de um filme pode representar

até 30% do faturamento total da fita. Se as críticas

publicadas forem negativas, o público cai, e o estúdio

sai perdendo. A solução é não

exibir o filme para a imprensa. Assim, as críticas

só saem dois ou três dias depois da estréia,

tempo suficiente para que os espectadores possam gastar dinheiro

com o abacaxi." [12]

Este

"estelionato" aparentemente é visto sem maiores

preocupações pelos agentes do jornalismo. O que

se censura é o esclarecimento, em um acordo "financeiro"

que ludibria o leitor-consumidor de jornais, revistas e bens

artístico-culturais. Esta estratégia, que coloca

o jornalismo cultural como mera "caixa de ressonância

da indústria do entretenimento", também pode

ser exemplificada por um exemplo mais recente.

Por

ocasião do lançamento de um livro de sucesso,

a editora enviou para a os principais jornais brasileiros os

exemplares acompanhados por um "texto de orientação"

destacado: "Atenção: livro distribuído

à imprensa com embargo até sexta-feira 10/12 (a

publicação de matérias e resenhas só

está liberada a partir de sábado 11/12)".

O

ombudsman da Folha de S.Paulo (em 2005) explica o significado

de embargo nestas circunstâncias: "Embargo

é como os jornalistas designam o acordo em que os meios

de comunicação abrem mão da informação

exclusiva e se comprometem a publicar juntos determinada notícia

no dia escolhido pela fonte, que pode ser uma editora, uma gravadora

ou um instituto de pesquisas." [13]

Seguindo

a regra, como já ocorrera em tantas outras oportunidades,

no prazo estipulado os jornais publicaram "cadernos culturais

muito parecidos" -um material "quase que exclusivamente

descritivo"- onde anunciam com alarde o grande lançamento

editorial. A existência do embargo motivou o referido

ombudsman a concluir que a "impressão que fica é

que os jornais estão mais a serviço das editoras

do que de seus leitores.

A pergunta é: quem ganha com esta política?"

Justificado pelas editoras como uma garantia de "divulgação

justa e equânime de suas informações na

grande imprensa, sem privilégios", o embargo evitaria

a "'garantia de exclusividade' exigida por alguns veículos

como moeda de troca para publicação de resenhas,

entrevistas ou reportagens (...) privando seus leitores da informação

[quando] deixam de publicar determinadas matérias só

porque a concorrência já as antecipou". Em

outras palavras, um estratagema para se evitar o furo.

Aos

jornais obcecados pela exclusividade, este aspecto pode bastar.

Se um der, os outros (sem tanta preocupação com

os leitores) não o fazem, e prejudicam a estratégia

de lançamento e a cobertura. As editoras, que manipulam

o noticiário com a moeda da "exclusividade",

obviamente saem ganhando com a obsessão pelo furo, pois

com o embargo têm "seu produto visível nos

principais meios de comunicação do país".

Mas,

como afirma o editor do Caderno 2 Dib Carneiro Neto, o "leitor

habitual dessa área tem um perfil no qual o que importa

não é só 'o que' se publica, mas 'como'

se publica". Portanto, o ponto "é descobrir

até onde vai a subordinação a este mercado

e onde fica o exercício crítico e diferenciado

do jornalismo". [14]

Ilustrando

tal "subordinação", outro caso recente

ocorrido no segmento de revistas expôs cruamente uma faceta

que transcende ao "embargo".

Em

18 de março de 2005, em uma estratégia de marketing

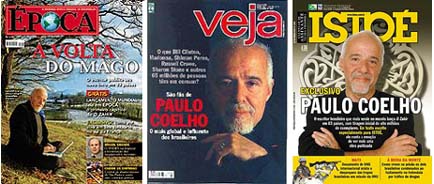

inédita na história da imprensa brasileira, as

três principais revistas semanais brasileiras -Veja (circulação

média semanal em 2004 de 1,115 milhão de exemplares),

Época (428 mil exemplares) e Istoé (372 mil exemplares)-

foram às bancas com capas sobre o mesmo assunto, o novo

livro do escritor Paulo Coelho.

Reprodução

Coincidência

polêmica As maiores revistas do país,

na mesma semana.

|

O

fato gerou controvérsia e indignação nos

leitores, que escreveram para o ombudsman da Folha opinando

que todos "os meios, sem exceção, caíram

na armadilha fácil de transformar em notícia as

bobagens de celebridades".

Na

opinião lacônica de Marcelo Beraba, o episódio

indica que atualmente o jornalismo "é mais mercado

do que notícia e de que as capas fazem parte de uma estratégia

comercial que envolve as redações". [15]

Neste cenário, a credibilidade do jornalismo parece mesmo

coisa do passado. Trata-se, supomos, de uma clara submissão

jornalística ao que chamamos de metabolismo econômico,

indefensável em sua agressão à cidadania.

Esgotamento

- "Que jornalismo é esse?", [16]

perguntam então os leitores. O jornalista enfrenta um

problema ético e de consciência. Se ontem era a

ditadura militar que o coibia, hoje é a indústria

e o desemprego que lhe põem à prova. Mas o predomínio

evidente é mesmo do "colaboracionismo".

"(...)

o jornalista que se submete cegamente a esse estado de coisas

pratica um tipo de corrupção, de 'colaboracionismo'.

Por exemplo: no governo militar, havia também jornalistas

que praticavam um jornalismo acrítico, subordinado

aos interesses do governo, acovardado. Esse é um problema

ético, eternamente ligado à prática da

profissão." [17]

Mas

as mudanças não tardarão, pelo que indicam

os recentes acontecimentos. Em um momento em que, por exemplo,

os grandes títulos da imprensa cotidiana internacional

passam por crises de crescimento e, pior, "sofrem importantes

mudanças" (troca constante de diretores de redação

e recapitalização, quando não meramente

venda), o modelo econômico que os sustentam há

mais de um século parece, enfim, ter se esgotado.

A

estratégia de "baixar o preço de seu

jornal para multiplicar o número de leitores" e

atrair publicidade perdurou por muito tempo em quase todos os

países do mundo com grandes empresas de comunicação.

Significou a ruptura para uma nova fase da história da

imprensa, que acompanhou a modernização das sociedades

ocidentais e que, aparentemente, chega enfim ao limiar da entropia.

Deve-se

reconhecer que foi um modelo de inegável sucesso. Desde

meados do século XIX, quando os jornais dos países

centrais (e depois nos paises periféricos) se industrializaram

e adotaram a estratégia publicitária, o formato

moderno da imprensa se pronunciou e se impôs como única

opção viável de sobrevivência editorial.

"Havia

nascido a imprensa moderna, com seu gosto pela reportagem

e as novidades, pelo sensacional e as manchetes. Ela vive

desde então sobre um duplo teorema, aparentemente muito

simples: vender mais barato para vender mais; financiar a

empresa ao mesmo tempo pela venda do jornal e pela publicidade.

Mas esse modelo hoje está comprometido, no plano do

conteúdo quanto no plano econômico. E tudo leva

a crer em um fim de ciclo histórico." [18]

A

submissão à publicidade e ao mercado visivelmente

chegou ao limite, se não como doutrina econômica,

ao menos no conceito de jornalismo como atividade independente

e de comprometimento democrático com a sociedade civil,

que seja ao mesmo tempo "indispensável, confiável

e prazeroso, com notícias precisas, contextualizadas

e bem escritas, com um cardápio diversificado, instigante

e inteligente". [19]

Na

verdade, fatos como os que destacamos na mídia nacional

mostram que a dependência econômica compromete a

"singularidade" e a "relevância" dos

jornais no mundo todo. No caso da França, onde até

recentemente gigantes jornalísticos como Le Figaro e

Le Monde passavam por sérias dificuldades, a receita

publicitária dos jornais tende a diminuir e as mídias

concorrentes -audiovisuais, como a televisão e a internet,

e impressas, como as revistas- absorvem o fluxo publicitário

que outrora se concentrava neles, os jornais. Como escreve o

jornalista Laurent Greilsamer, "de uma posição

de monopólio, a imprensa cotidiana passou para uma situação

de sitiada".

Ao

menos naquele país os jornais ainda são vistos

como "engajados demais". Os leitores já não

"se encontram mais nos jornais", ou por serem tão

"parciais" e "insípidos" para os

mais velhos quanto são "difíceis" para

os mais jovens.

À

parte o caso das revistas semanais, que vivem outra realidade,

o fato é que jornais impressos pelo mundo afora buscam

soluções as mais variadas, como diminuir o formato

-tal qual os tablóides ingleses, que "perdem sua

soberba e uma marca de identidade centenária, mas ganham

leitores", e os jornais alemães, que adotaram "uma

versão reduzida, mais leve e barata"- ou recorrem

ao já gasto expediente da "venda casada" dos

jornais com os objetos estranhos ao jornalismo como as "coleções

de livros, enciclopédias ou DVD's".

A

sincronia com a indústria, que lhe garante verbas em

esquemas de marketing obviamente lesivos ao cidadão/consumidor,

é o "ciclo histórico" que ora se encerra.

Estrago

- No Brasil, além da queda de circulação

de jornais e revistas, as dívidas das empresas jornalísticas

eram estimadas no primeiro semestre de 2004 em "R$ 10 bilhões

(a maior parte em dólar)", provocando uma crise

sem precedentes que, na prática, resultou em "17

mil vagas de trabalho cortadas em dois anos".

"Difícil

dizer se esta é a maior crise da história das

empresas jornalísticas brasileiras. Mas é uma

crise enorme, daquelas que parecem que nunca vão acabar,

a maior, com certeza, que a minha geração de

jornalistas jamais vivenciou." [20]

Dentre

as razões da "catástrofe", o ombudsman

da Folha de S.Paulo Marcelo Beraba cita a "euforia"

das empresas de comunicação com a "espiral

de crescimento" vivida nos anos 90. Motivadas pelo aumento

da circulação dos jornais e pela "estabilização

e (...) fortalecimento da moeda", as empresas "acreditaram

de fato nas previsões de crescimento econômico"

e passaram a investir em tecnologia e em "agressivas estratégias

de marketing".

Como

resultado, "se endividaram pesadamente em dólar

para continuar a se expandir". Com a desvalorização

do real em 1999, a economia entrou em estagnação

e a renda caiu. Assim, não só o número

"dos que compram em banca ou assinam jornais e revistas"

diminuiu, como também o "bolo publicitário"

passou a ser mais disputado.

"As

conseqüências da crise estão expostas: economia

de papel, demissões, achatamento salarial, perda de

profissionais qualificados, fragilização das

Redações e retração total das

empresas. Passamos a viver parecidos com o Brasil: no sufoco

para produzir resultado (superávit) e pagar dívidas.

Nada de investimento. O estrago é visível a

olho nu." [21]

Como

demonstram os dados estatísticos do Instituto Verificador

de Circulação (IVC) e da Associação

Nacional de Jornais (ANJ), depois de atravessar os anos 90 com

crescimento quase ininterrupto (com ligeiras quedas em 1994

e 1996) na circulação média diária,

possibilitado em grande parte pela "venda casada"

de exemplares, o conjunto de grandes jornais brasileiros entrou

no século XXI assistindo a uma insistente queda de circulação.

Depois

de três anos em queda acentuada, a média de circulação

em 2004 ficou em 6.522 milhões de exemplares por dia,

indicando certa estabilidade em relação ao ano

anterior, que apontou a cifra de 6.470 milhões de exemplares.

[22] Houve um ligeiro e quase imperceptível aumento,

que o ombudsman da Folha chamou em sua coluna dominical de "míseros

0,8%". Em comparação com o ano 2000, no entanto,

"a queda é de 17%", ou seja, "a curva

é decrescente, e ainda não é possível

se afirmar que as vendas pararam de cair".

Segundo

Beraba, a "situação para os três grandes

jornais", Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e O Globo,

"é ainda pior", pois a circulação

nestes três diários cai "sem interrupção

desde 1996" e o recuo conjunto foi de cerca de 31% em relação

ao ano 2000. Em 2004, a Folha -que realizou naquele ano "o

maior corte de jornalistas de sua história recente e

promoveu o achatamento dos salários da Redação"[23]-

vendeu uma média diária de 308 mil exemplares,

2,3% menor que os 315 mil de 2003 e quase a metade do índice

de há 10 anos, os 606 mil exemplares de 1995.

O

Estadão atingiu 385 mil exemplares "no seu auge",

e terminou 2004 com 233 mil, "10 mil a menos do que no

ano anterior".

Ao

mesmo tempo, entretanto, o faturamento dos jornais com publicidade

-índice que pode ter sido até maior, segundo outras

pesquisas- cresceu 15,41% no mesmo período. A reestruturação

das dívidas em 2004, se não reduziu a dependência

em relação ao sistema bancário, ao menos

trouxe novo fôlego aos jornais.

Tanto

que a lenta e frágil estabilização, conseguida

mediante "violentos cortes de pessoal e de despesa praticados

nos últimos anos", levou alguns diários a

novamente "cuidar do produto", como demonstra a recente

reforma gráfica e temática feita pelo Estadão.

A

insistente queda de circulação, como sugere Marcelo

Beraba, "não pode ser explicada apenas pela crise

financeira" ou "pelo preço", constatando

que, com os novos serviços noticiosos da internet (o

primeiro serviço de jornalismo eletrônico do país

foi o JB Online, que surgiu em 1995), os cidadãos "já

não dependem tanto dos jornais para se informar".

Logo, as "deficiências" e a "perda de credibilidade",

resultados da "falta de investimentos em campanhas"

e em "bons profissionais", se evidenciam na competição

com outros meios informativos.

E

o diferencial de "informação analítica",

que sempre caracterizou a imprensa, na visão das grandes

empresas parece não ser definitivamente a saída

para o impasse. Neste cenário, não há como

se privilegiar o "produto".

"Mas

as reações [dos jornais] envolvem mais a forma

que o conteúdo: a dimensão marketing supera

a dimensão intelectual. Elas se baseiam em um esforço

empresarial, que reduziu fortemente os custos de produção

e de distribuição. Em suma, ainda não

propõem uma réplica definitiva à nova

concorrência das mídias eletrônicas."

[24]

Os

obstáculos não estão "apenas na economia

e na gestão", mas também na discussão

do "papel do jornal numa sociedade que vive mutações

rápidas e constantes". [25] Tais "mutações"

dizem respeito ao processo jornalístico como um todo

e, neste aspecto, evidentemente não poderiam deixar de

ter forte impacto sobre o jornalismo cultural.

Entrementes,

os desafios em reter o público leitor podem apontar soluções

e são positivos na medida em que, como afirma Castells,

"uma transformação dos conteúdos dos

meios de comunicação de massa só é

tida como possível como conseqüência de mudanças

no processo de produção". [26]

Aparentemente,

é o próprio processo de produção

que, no atual contexto, se encontra na berlinda.

Afinal,

quem tem o dever de chamar o público é a publicidade.

O caminho para o jornalismo retomar o prestígio público

e a relevância comunica-cional da qual já desfrutou

parece passar pela atração do leitor.

Mas,

antes de tudo, deve respeitar os direitos do homem à

informação independente e à crítica

como instrumento de cidadania.

Bibliografia:

CASTELLS,

Manuel. A Sociedade em Rede. A Era da Informação:

Economia, Sociedade e Cultura. São Paulo: Paz e Terra,

2000. (Volume 1).

CHARTIER,

Roger. A História Cultural: Entre Práticas e Representações.

Lisboa: Difel, 1988.

MARCONDES

FILHO, Ciro. (Org.). Imprensa e Capitalismo. São Paulo:

Kairós, 1984.

MARTÍN-BARBERO,

Jesús. Dos Meios às Mediações: Comunicação,

Cultura e Hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003. (2a

Edição).

MELO,

José Marques de. Jornalismo Opinativo: Gêneros

Opinativos no Jornalismo Brasileiro. Campos do Jordão:

Editora Mantiqueira, 2003. (3a edição).

RIVERA,

Jorge B. El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós

Estudios de Comunicación, 1995.

TUBAU,

Iván. Teoria y Práctica Del Periodismo Cultural.

Barcelona: Editorial A.T.E., 1982.

Notas

[1]

GIRON, Luís Antônio. Textos sobre o marxismo viram

sucata nas livrarias de SP. Folha de S.Paulo, São Paulo,

07 abr. 1990. Letras. p. 01.

[2]

Cf. TUBAU, Iván. Teoria y Práctica Del Periodismo

Cultural. Barcelona: Editorial A.T.E., 1982.

[3]

GEERTZ, Clifford. The Interpretation of Cultures. Nova York:

Basic Books Inc., 1973, p. 89. Apud: CHARTIER, Roger. A História

Cultural: Entre Práticas e Representações.

Lisboa: Difel, 1988. p. 67.

[4]

Cf. TUBAU, Iván. Op. Cit.

[5]

VALE, Israel do. Jornalismo Cultural e Uniformização

do Gosto. In: Diversidade Cultural, São Paulo, 2005.

[Inédito].

[6]

VALE, Israel do. Jornalismo e Política Cultural. SEMINÁRIO

JORNALISMO CULTURAL, São Paulo, 01 dez. 2004, Bienal/ABECOM/ECA.

[Transcrição].

[7]

MARCONDES FILHO, Ciro. (Org.). Imprensa e Capitalismo. São

Paulo: Kairós, 1984. p. 22.

[8]

COLETIVO DE AUTORES "IMPRENSA". O conteúdo

dos jornais e os leitores. In: MARCONDES FILHO, Ciro. (Org.).

Op. Cit. p. 111.

[9]

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. A Era da Informação:

Economia, Sociedade e Cultura. São Paulo: Paz e Terra,

2000. (Volume 1). p. 214-216.

[10]

Idem. p. 396-397.

[11]

Idem.

[12]

BARCINSKI, André. Imprensa não vê filme

ruim. Folha de S.Paulo, São Paulo, 04 jun. 2000. Ilustrada.

p. 05.

[13]

Cf. BERABA, Marcelo. Sempre aos Sábados. Folha de S.Paulo,

São Paulo, 19 dez. 2004. [Ombudsman].

[14]

Idem.

[15]

BERABA, Marcelo. Três vezes Paulo Coelho. Folha de S.Paulo,

São Paulo, 27 mar. 2005. [Ombudsman]. p. A06.

[16]

Idem.

[17]

MEDEIROS, Jotabê. Entrevista concedida a Marcelo Januário.

São Paulo, 14 dez. 2004.

[18]

GREILSAMER, Laurent. Agonia de um ciclo histórico. Folha

de S.Paulo, São Paulo, 16 jan. 2005. Mais!. p. 03.

[19]

BERABA, Marcelo. Imprensa, crises e desafios. Folha Online,

São Paulo, 11 abr. 2004. Acesso em 16 mar. 2005. [Ombudsman].

Disponível em:

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ombudsma/om1104200401.htm>.

[20]

Cf. BERABA, Marcelo. Imprensa, crises e desafios. Op. Cit.

[21]

Idem.

[22]

Fonte: IVC/ANJ.

[23]

BERABA, Marcelo. Próspero 2005! Folha de S.Paulo, São

Paulo, 26 dez. 2004. p. A06. [Ombudsman].

[24]

GREILSAMER, Laurent. Agonia de um ciclo histórico. Folha

de S.Paulo, São Paulo, 16 jan. 2005. Mais!. p. 03.

[25]

Cf. BERABA, Marcelo. Próspero 2005! Op. Cit.

[26]

CASTELLS, Manuel. Op. Cit. p. 117.

*Marcelo

Januário é mestrando em jornalismo na ECA/USP e

professor da UNIP/SP. E-mail: <marcelojanuario@terra.com.br>.

Trabalho

apresentado durante o III Seminário Internacional Latino-Americano

de Pesquisa da Comunicação (ALAIC), realizado

de 12 a 14 de maio de 2005 na Escola de Comunicações

e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP).

Voltar

|